‘C2’ カテゴリーのアーカイブ

2024年6月13日 木曜日

6月12日(水)、笠岡工業高校は井原市立木之子中学校へ出前授業に伺わせていただきました。

環境土木科の様子を御覧ください!!!

木之子中学校でも、超速乾セメントをつかったものづくりを体験してもらいました。セメントが多いと、だまだまになったり、水が多いとサラサラすぎになったりと、中学生の皆さんは調整が難しいようでした。セメントと水が反応すると熱が発生することも体感してもらいました!

トイドローンを使ってドローン操縦を体験してもらっている様子です。作業着を着ている2人は木之子中学校の卒業生で、環境土木科2年生です。昨年、工業技術基礎の授業で勉強したことを活かして中学生の皆さんに教えています。

木之子中学校では、測量器械(トータルステーション)を使って、5mの距離当て大会を行いました。(ブログ投稿者は巻き尺などの計測器具を使わずに歩いただけで5.020m、誤差2cmでした!)

その後、トータルステーションを使って体育館の床に正三角形(1辺が5m、三角形の内角がそれぞれ60°)を描きました。

以下、中学生の皆さんの感想です。

・ドローンやセメントをしてとても楽しかったです。特にドローンは難しかったけど、楽しかったです。

・土木のことや笠工のことを知ることができました。

・先生も生徒の皆さんも優しく、面白く、いい学校だなという印象で楽しかったです。

環境土木科の出前授業に参加してくれた木之子中学校のみなさん、ありがとうございました。みなさんの今後の進路が実現するように応援しています!

カテゴリー: C2, C3, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2024年6月1日 土曜日

準備完了の様子です!

やったるで!!!

やったるで!!!

みなさん、是非お越しください!!!

次回はお昼過ぎに更新します!

カテゴリー: C1, C2, 土木研究部, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2024年5月16日 木曜日

5月15日(水)、1・2年生がLHRの時間に清掃ボランティアに取り組みました。

1年生は東門に集合して最初に手順を聞きました

1年生は東門に集合して最初に手順を聞きました

1・2年で分かれて集合し、各クラスで分担した担当区域を清掃しました。

学校周辺の今立川沿いの通学路や近隣の住宅地の脇に落ちたゴミを拾って歩きました。

学校のすぐそば、横江児童公園前を清掃するE1

学校のすぐそば、横江児童公園前を清掃するE1

美の浜緑道公園を清掃するE2

美の浜緑道公園を清掃するE2

M2、ちゃんと清掃してます・・・?でもリラックスして友達と触れ合うのも、LHRの意味の一つです!

M2、ちゃんと清掃してます・・・?でもリラックスして友達と触れ合うのも、LHRの意味の一つです!

ゴミは絶対見逃しません!!のC2の皆さん

ゴミは絶対見逃しません!!のC2の皆さん

爽やかな海岸沿いの風に吹かれながら学校周辺を歩き回り、たくさんのゴミを拾うことができました。これを機に、地域の清掃活動などに気軽に参加できる、公共心あふれる笠工生へと成長してもらえたらと願っています!みなさんお疲れ様でした。

カテゴリー: C1, C2, E1, E2, M1, M2, ホームルーム, 学校生活, 未分類, 1年団, 2年団 | コメントは受け付けていません。

2024年4月24日 水曜日

総合的な探求の時間で、エゴグラム作成に取り組みました。

電子機械科2年

電気情報科2年

環境土木科2年

カテゴリー: C2, E2, M2, 総合的な探究の時間, 2年団 | コメントは受け付けていません。

2024年4月12日 金曜日

環境土木科は武道場で科別集会を行いました。その様子を御覧ください!

環境土木科3年生から1年生に向けて授業や実習のことを話してもらいました。クロームブックを活用してくれています。

環境土木科3年生から1年生に向けて授業や実習のことを話してもらいました。クロームブックを活用してくれています。 進路担当の先生から、「成績や生活態度で進路が決まる」「本気で考える生徒にはこっちも本気で指導する!」と力説されました!!!

進路担当の先生から、「成績や生活態度で進路が決まる」「本気で考える生徒にはこっちも本気で指導する!」と力説されました!!! 4月から新しく赴任された先生です。施工会社で働かれた御経験を、実感を込めて、分かりやすくお話されています。生徒、先生の笑顔が印象的でした!!!

4月から新しく赴任された先生です。施工会社で働かれた御経験を、実感を込めて、分かりやすくお話されています。生徒、先生の笑顔が印象的でした!!! 「お金が欲しい人!!!」という発問に始まり、結論は「勉強しましょう!!!」と力説されています!!!

「お金が欲しい人!!!」という発問に始まり、結論は「勉強しましょう!!!」と力説されています!!!集会といえば、話を聞くばかりのイメージがありますが、今日は生徒が指名される場面が何度もあり、生徒も色々な返答をしてくれました。後で生徒に聞いてみると、「あの科別集会は寝れないです!」と答えてくれたのも嬉しかったです。

いよいよ来週から授業が始まります。社会人になるための土台を、学校生活で、授業で、部活動で身に付けていきましょう!!!

カテゴリー: C1, C2, C3, ホームルーム, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2024年2月19日 月曜日

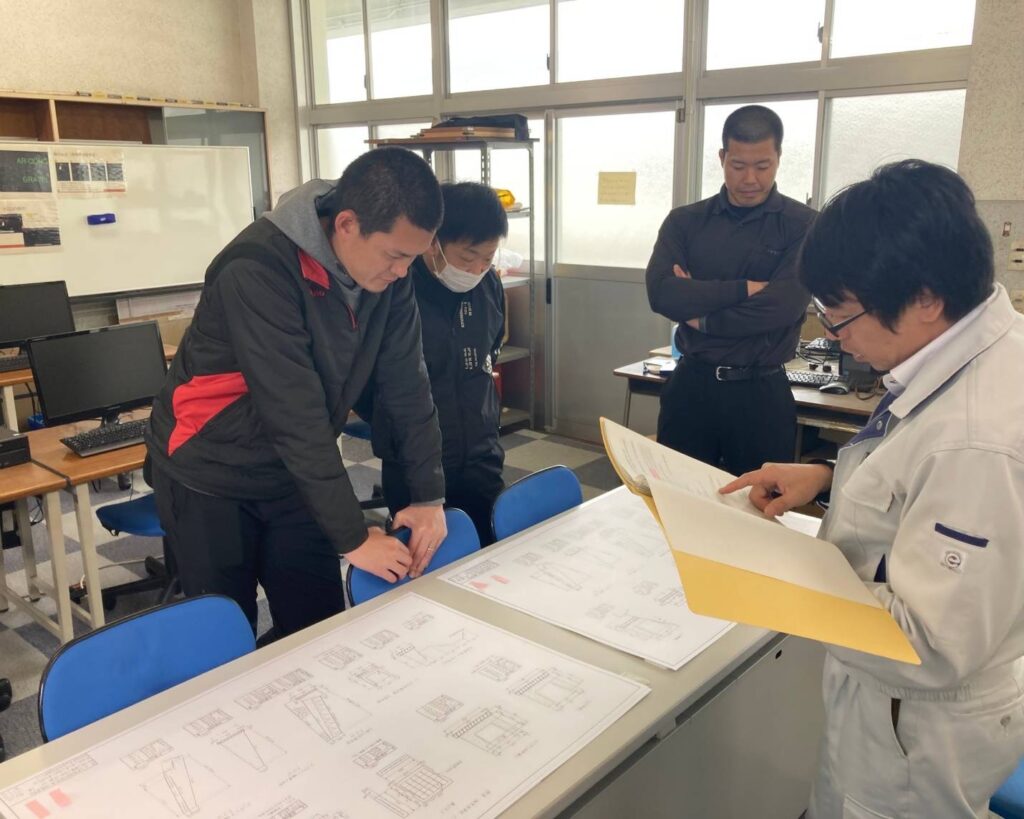

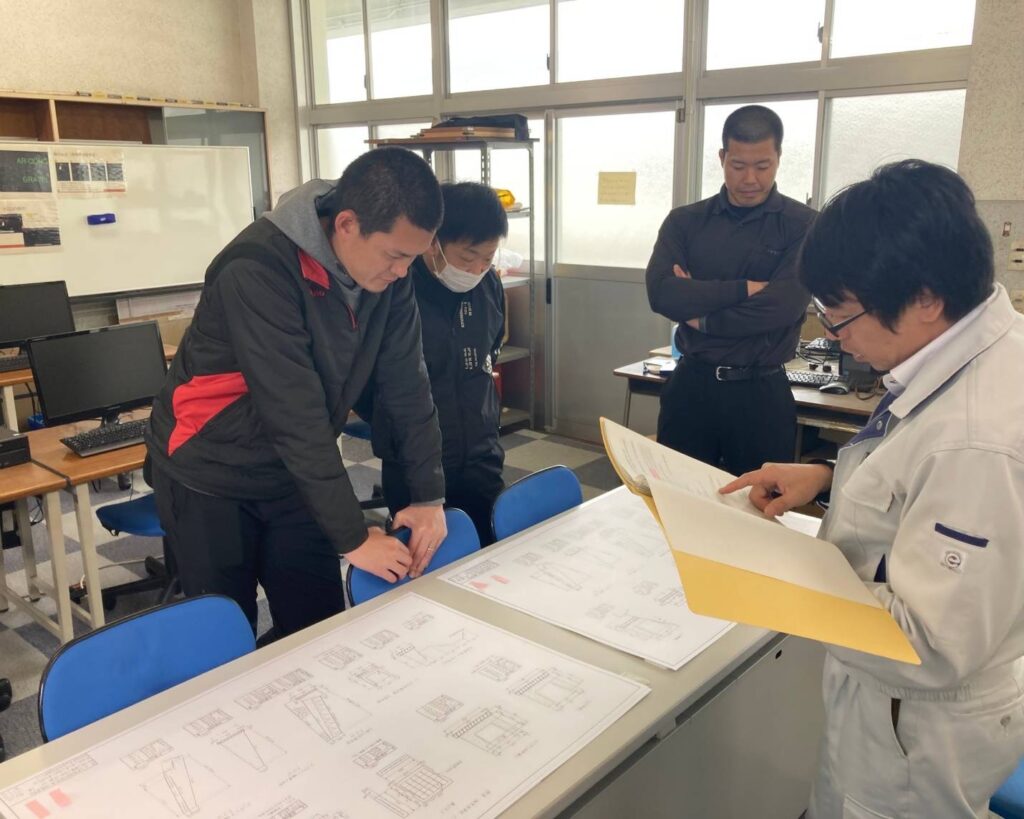

前回お伝えしたブログの1,2年生編になります。まずは2年生の様子です。(生徒を撮ることができていません。ごめんなさい。)

2年生は2名の生徒が作品に挑戦しました。環境土木科の先生全員で間違いがないか点検し、どちらを提出するか話し合っている様子です。これが大変甲乙付け難く、何度もこちらがいい。いや、こちらがいい。と慎重に審査を行いました。完成度の高い2つの作品を比べられることは大変素晴らしいことです!!!

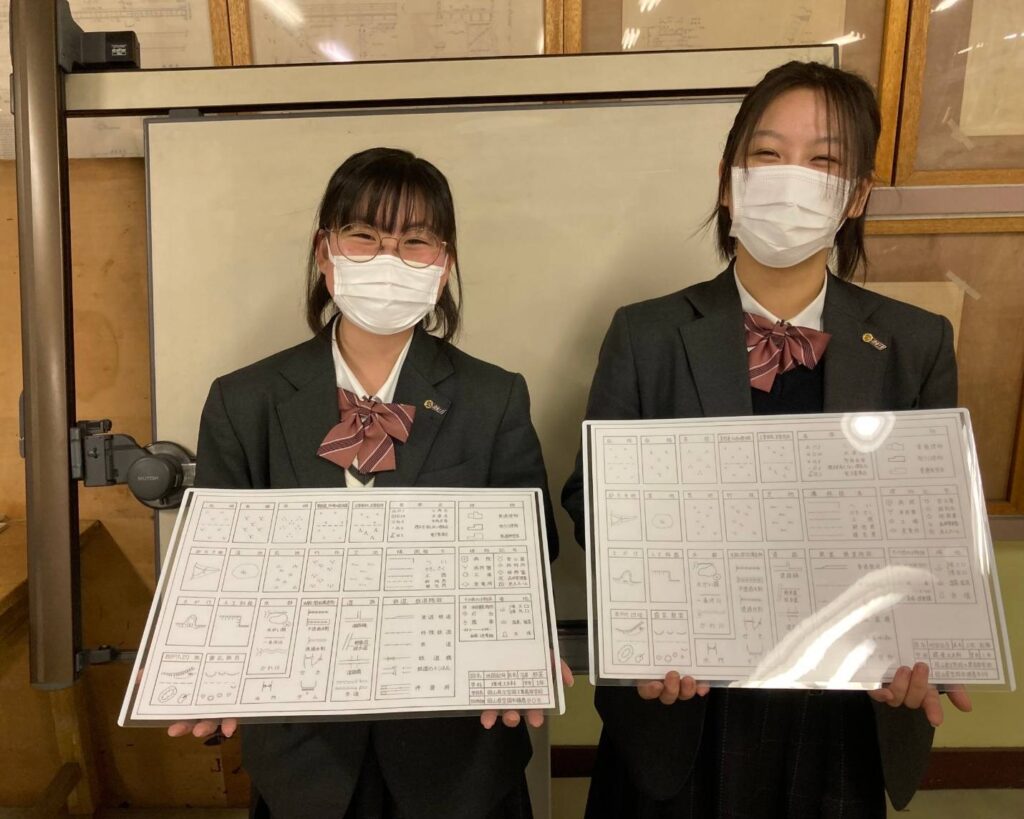

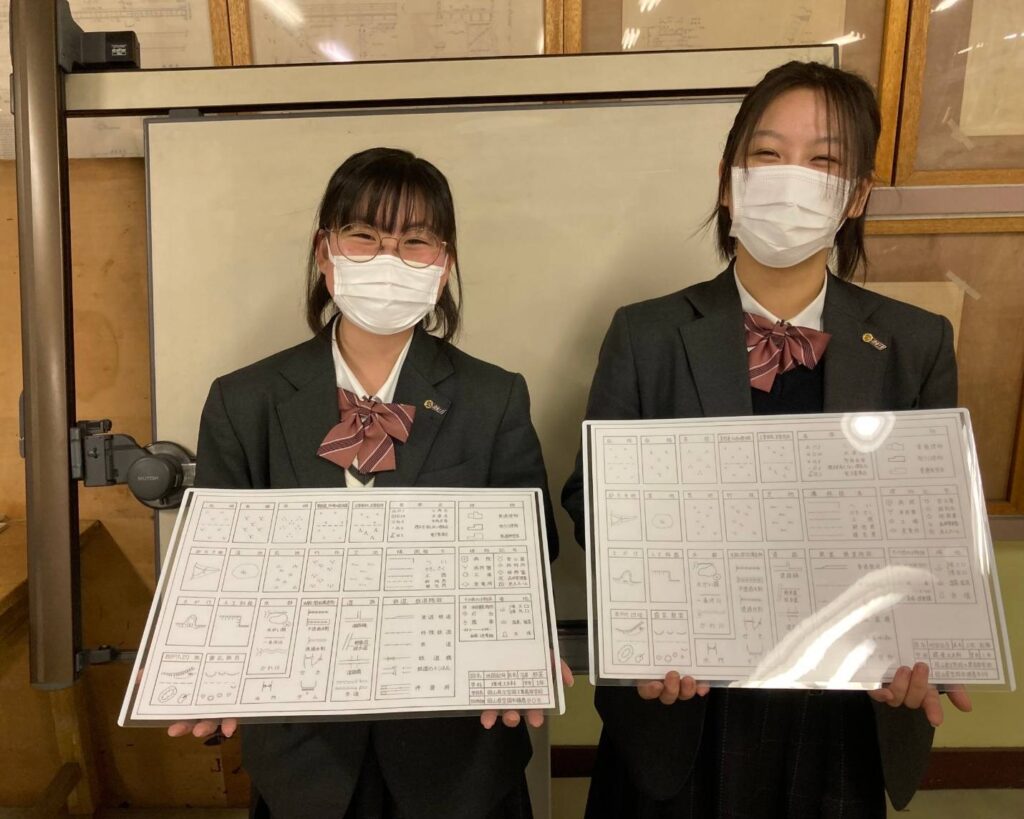

こちらは1年生の様子です。1年生も2名の生徒が挑戦してくれました。「地図記号の部」というのですが、これが細かく繊細で難しいのです。2人ともコツコツと丁寧に(配置を整えるため、薄い線で補助線を何本も引いていました)仕上げました。やり終えたあとの充実した表情が印象的です!

本日午後審査が行われます。校内審査を経た作品を提出し、結果を待ちます。

カテゴリー: C1, C2, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2024年2月14日 水曜日

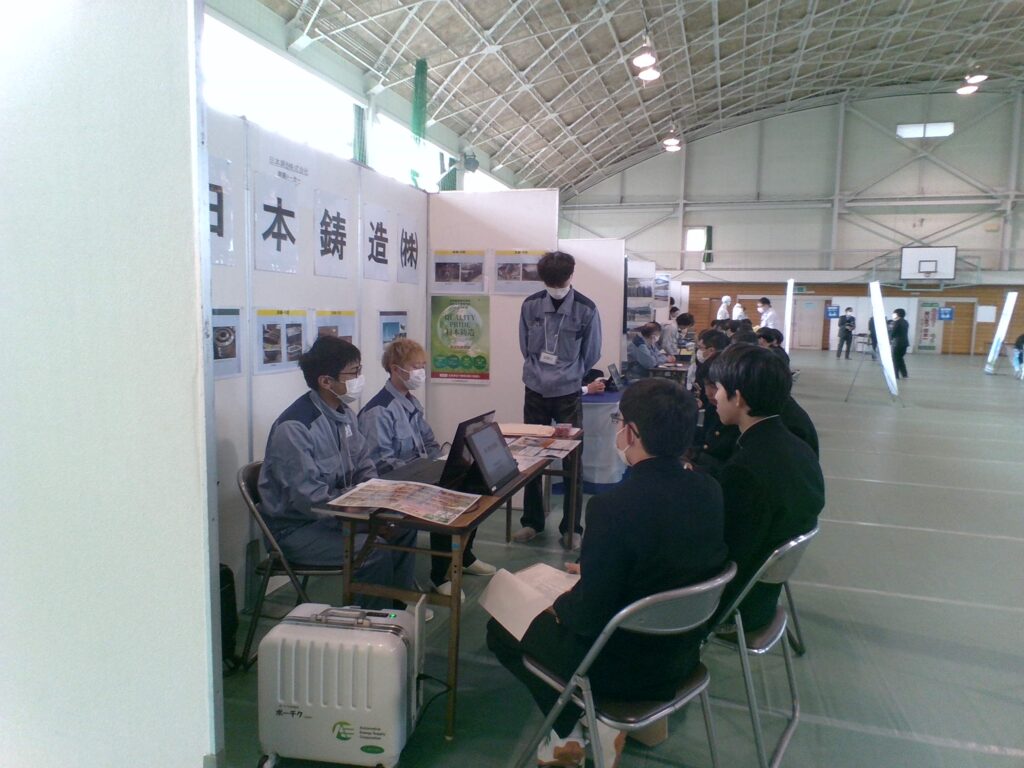

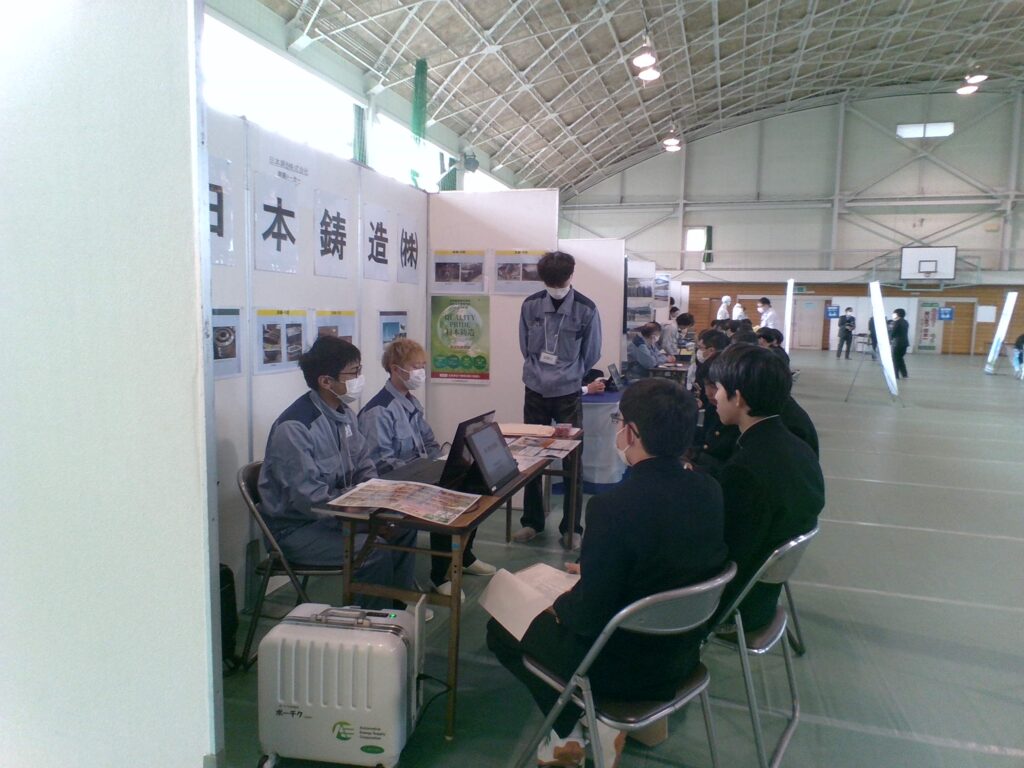

2月14日(水)、5・6限に2年生が山陽新聞社主催の「おしごとフェア」に参加しました。

笠工の体育館が合同企業説明会に早変わり!!24社のブースが並びました。生徒は1つの企業につき15分間の説明を聞き、別の企業ブースに移動します。希望している会社に座れるかは運次第!早いもの勝ちです。

仕事に使うハーネスの装着体験をした会社、卒業生が説明をしてくれる会社、いろいろな機材を持ち込んだり、スライドやパンフレットで仕事の魅力を伝える会社・・・。どの会社も熱心に説明をしてくださいました。生徒たちもメモを取りながらお話に耳を傾けています。

工業界からの笠工生への熱い期待と、それに応えようとする生徒の姿を目の当たりにしました!生徒にも進路決定への自覚が芽生えたことと思います。

笠工まで足を運んでくださった企業の皆様、企画に関わったすべての方にありがとうございました。

笠工生のみなさんもお疲れ様でした!

カテゴリー: C2, E2, M2, 総合的な探究の時間, 進路課, 2年団 | コメントは受け付けていません。

2024年2月1日 木曜日

環境土木科2年生が、建設産業の魅力、やりがいなどが勉強できる「おかやま建設企業ライブ」に参加しています。

環境土木科OBが立派な社員になって、生徒に説明してくれています!

環境土木科OBが立派な社員になって、生徒に説明してくれています!

自分の進路が実現できるよう、「求めるを教えてください!!!」など生徒は真剣に企業の方の話を聞いています。

40社の御協力をいただいております

40社の御協力をいただいております企業について調べる時に、インターネットや求人票で情報を得ることはできますが、複数の企業の方々が集まられて直接話を聞ける機会は大変貴重です。今日のために準備をいただきました皆様に感謝いたします。

生徒の皆さんは、将来の疑問や不安を取り除くためにも有意義な1日にし、今後の進路にいかしてください。

カテゴリー: C2, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2024年1月31日 水曜日

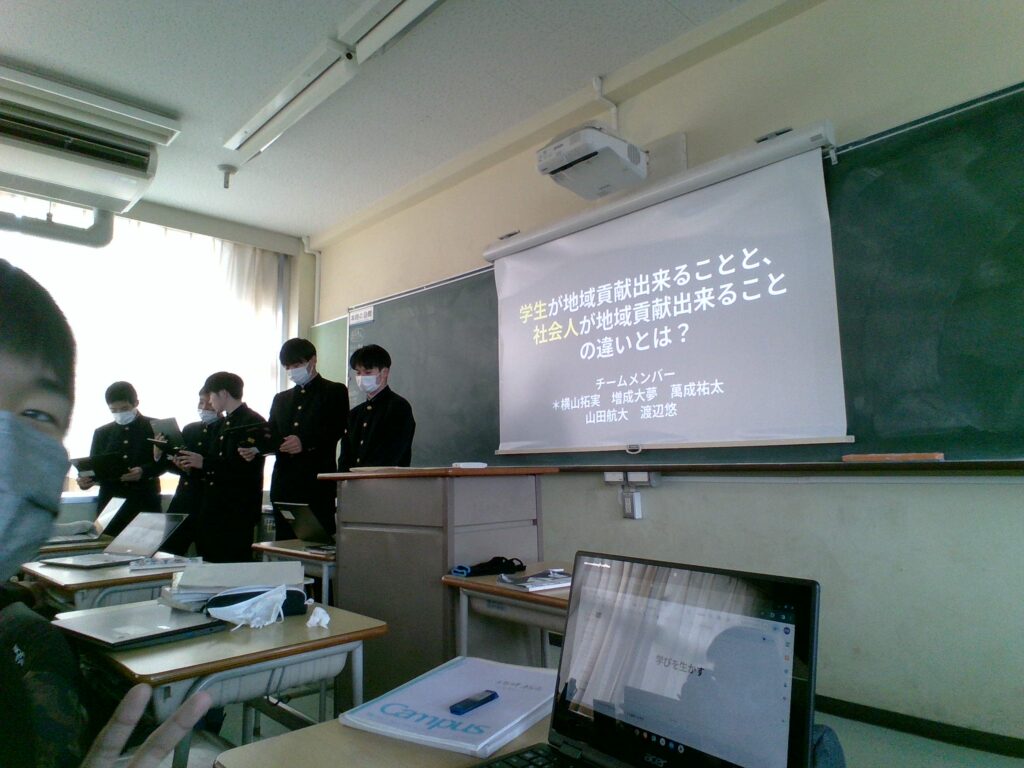

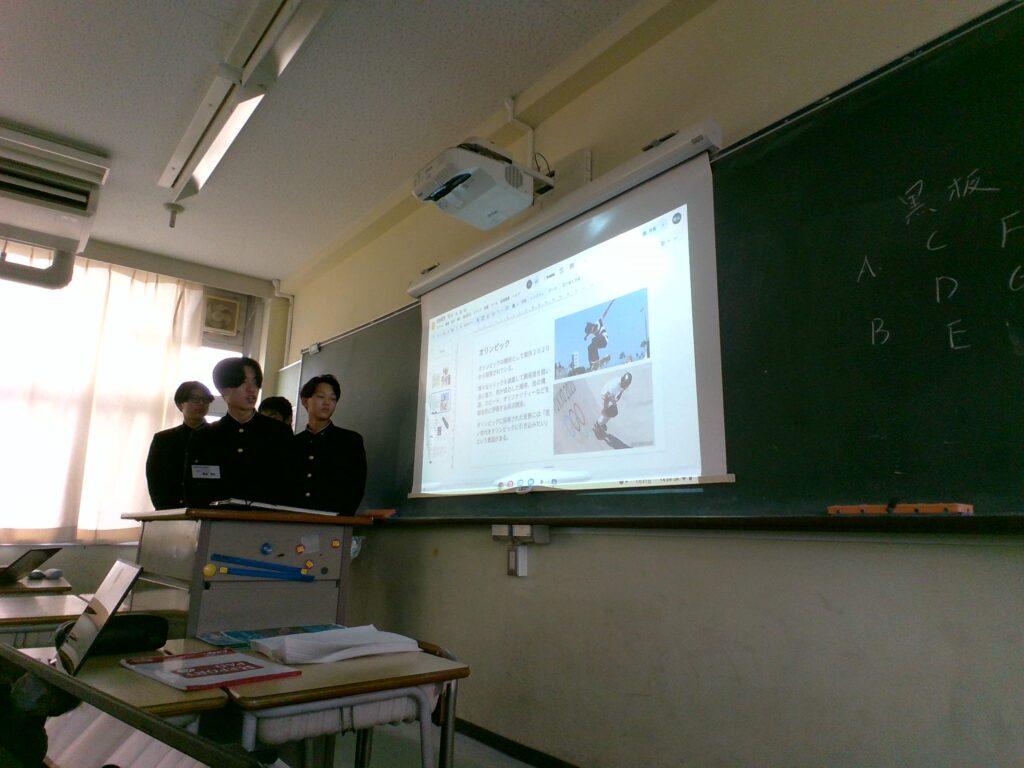

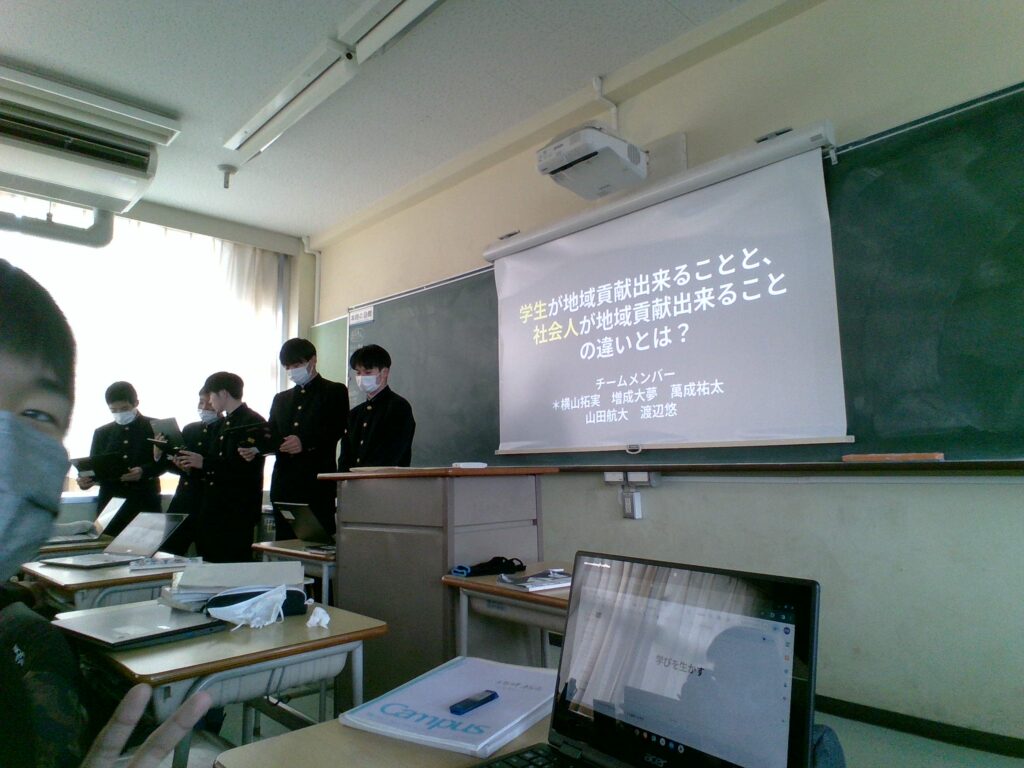

1月31日(水)、2年生は総合探究の総仕上げ「自由探究」のプレゼン大会を行いました。

1月に入ってから4回あった総探の時間を活用して、生徒たちがグループごとに、興味のあるテーマを決め、調べたり考えたりしたことをまとめて発表しました。

M2は、全員模造紙1枚に調査内容をまとめ、プレゼンを行いました。

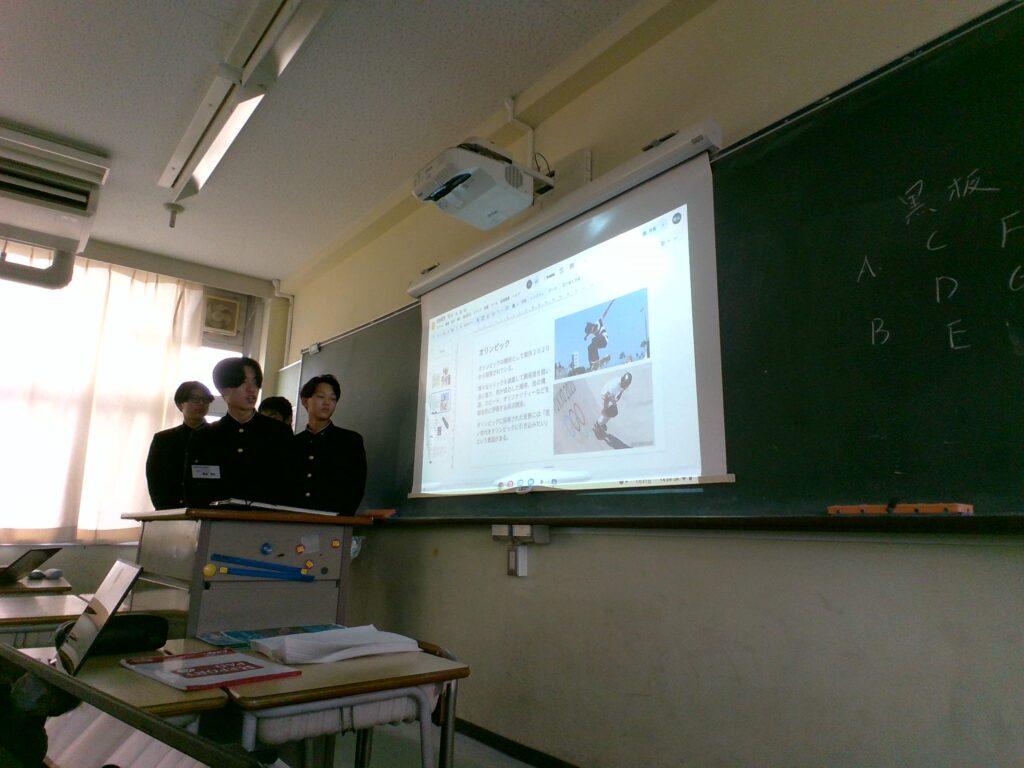

E2は、プレゼンテーションアプリ「スライド」を活用して調べた内容を発表しました。この班は、「スケートボードの歴史」について調べたようです。

C2も「スライド」でプレゼンテーションを行いました。黒い背景に白い文字、キーワードには色文字を使っていて、明るい教室内でも見やすいスライドです。

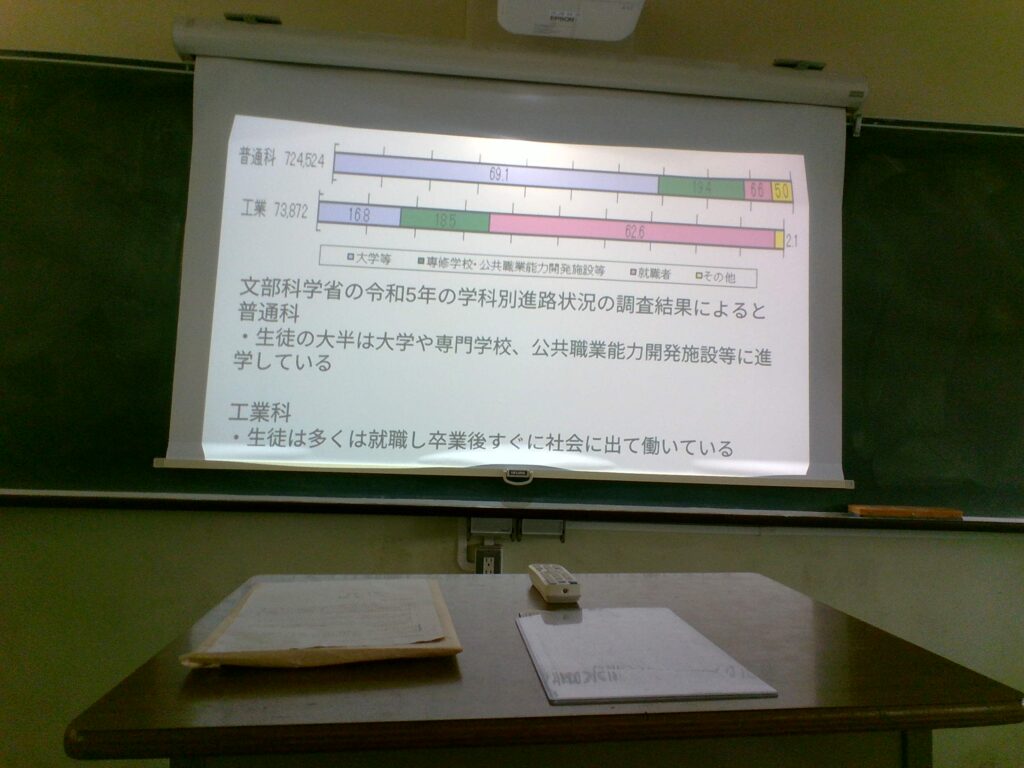

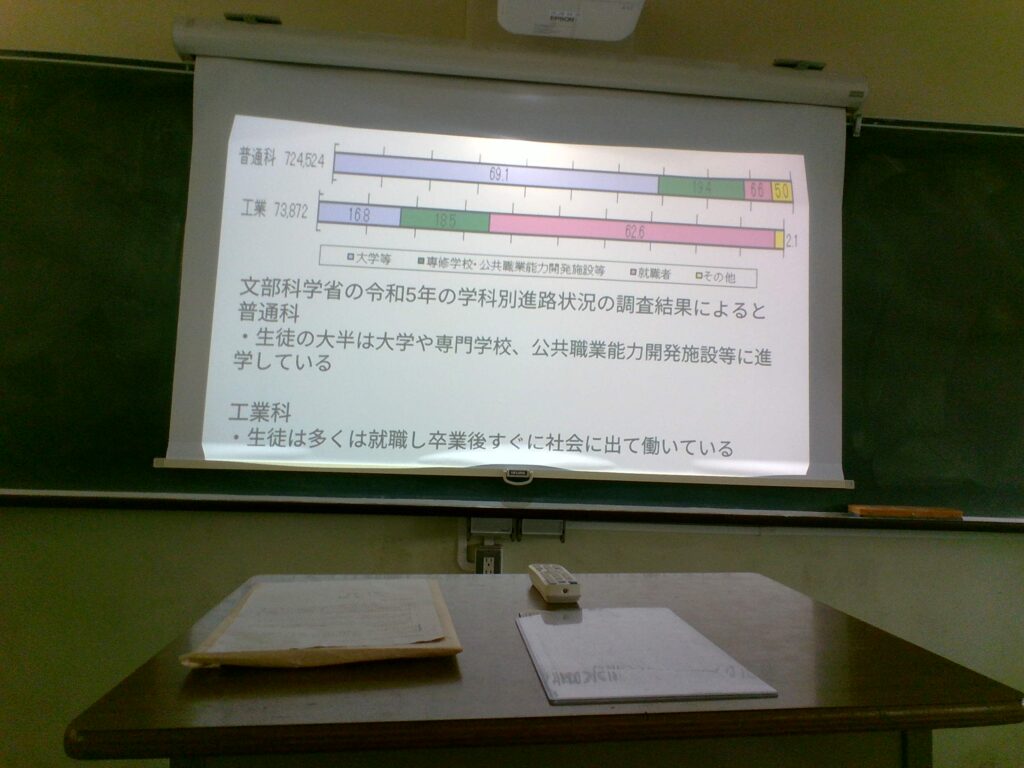

工業高校と普通科高校の違いを調べた班。文科省のデータを引っ張ってきています。しっかり調べていますね!

プレゼンテーションを見た後相互評価を行い、順位付けをしました。以下、1〜3位の結果です。

★電子機械科2年(M2)

1位 「ペットボトルで水時計を作る」2班

2位「死後の世界とはどんなもの?」5班

3位「インスタントラーメンから世界を調べる」1班

★電気情報科2年(E2)

1位「ピラミッドの建設技術について」G班

2位「日本史 空白の4世紀について」F班

3位「スケートボードの歴史について」A班

★環境土木科2年(C2)

1位「学生ができる社会貢献と社会人ができる社会貢献の違いとは」6班

2位「日本と世界の土木の違いとは」4班

3位「普通科と工業科の違いとは」2班

以上となりました!!

どのクラス、どの班もしっかり調べて練習しており、聴き応えのある発表でした。

2年生のみなさん、お疲れ様でした!!

カテゴリー: C2, E2, M2, 未分類, 総合的な探究の時間, 2年団 | コメントは受け付けていません。