シゲトーアリーナ岡山で、建設企業ライブが行われています。

県内で建設業を営む企業様が、県内の高等学校土木・建築系学科の2年生を対象に事業内容、専門分野、実績、研修制度などの説明をしていただきました。

本校OBも本校生徒に説明していただくなど、生徒は今後の進路選択に向けて貴重な機会となっているようです。

御出席いただきました企業様、建設企業ライブを企画運営いただきました、岡山県土木部監理課建設業班様、生徒に貴重な機会を設けていただきまして、誠にありがとうございました。

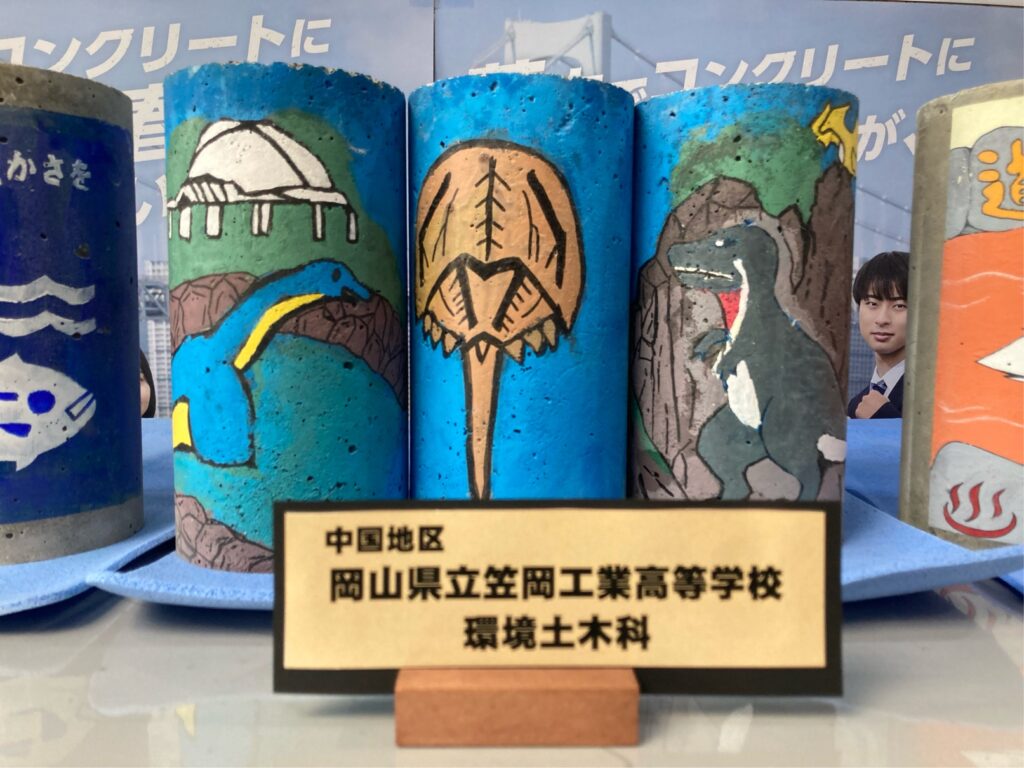

第18回コンクリート甲子園本選に出場しました。

環境土木科3年生課題研究コンクリート甲子園班の7人が、千葉県船橋市にある全国生コンクリート工業組合連合会 中央技術研究所で行われた第18回コンクリート甲子園本選に出場しましたので、その様子をご覧ください。

12月4日木曜日

岡山県生コンクリート工業組合様より、激励金をいただきました。

岡山県生コンクリート工業組合様は、本校と地元生コンクリート工場である株式会社角田興業様とコンクリート甲子園班をコーディネートしていただくなど、御支援いただきました。

株式会社角田興業工場長の水田様は、夏休みから圧縮強度のばらつきを少なくするための技術指導をいただきました。

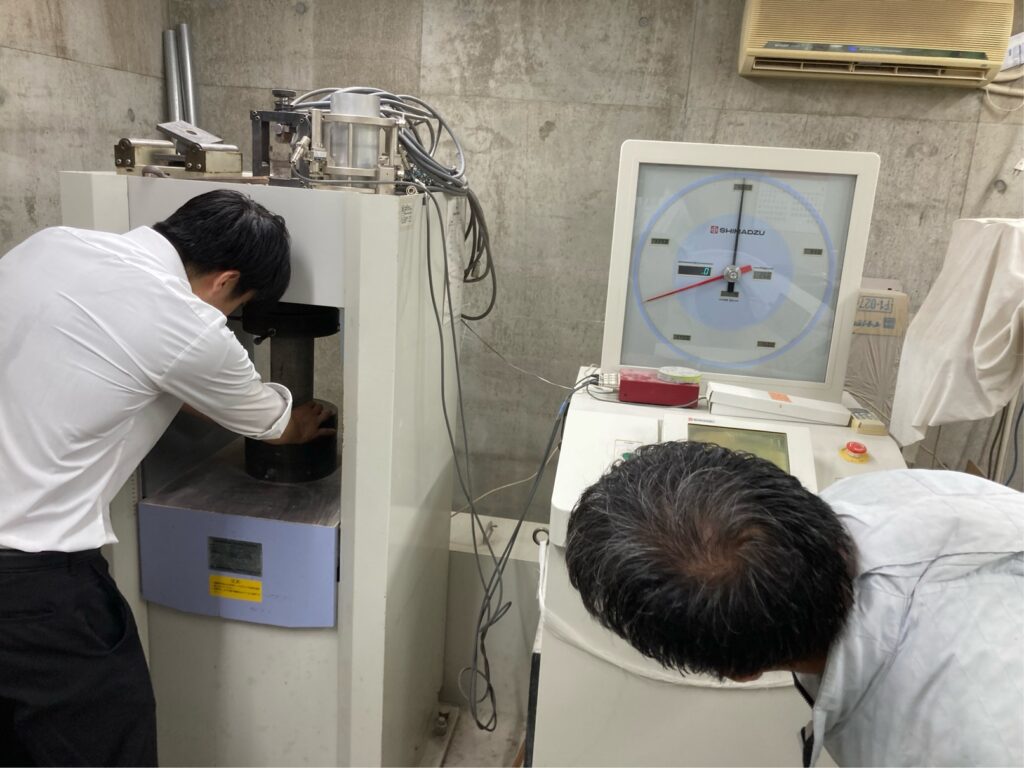

岡山大学コンクリート構造設計学研究室様からは、コンクリート供試体の研磨、圧縮強度測定に御協力をいただきました。

皆様方、お力添えをいただきまして、本当にありがとうございました。

12月5日金曜日

倉敷駅集合リムジンバスで岡山空港まで向かいました。

岡山空港から羽田空港へJAL240便で移動しました。

羽田空港からリムジンバスで豊洲まで向かい、御厚意により準備いただいた宿泊施設へ移動しました。

12月6日土曜日

本選に挑みました。

この日までに発表資料の作成、読み合わせなどを行ってきました。最終確認を行う生徒の真剣な眼差しを感じていただけると思います。

環境土木科コンクリート甲子園班は、

デザイン審査 9位

プレゼン部門 8位

強度部門 6位

目標強度24N/mm2 に対して提出した3本の結果は、24.1、25.0 25.9N/mm2でした。

総合8位で本選を終わりました。

コンクリート甲子園班のみんな、この日まで頑張ってくれてありがとう。とても素敵な時間を過ごさせてもらいました。

皆様方のお力添えに心より感謝いたします。

生徒のみなさんや応援してくださった方々に良い結果をもたらせず申し訳なかったです。

この結果を反省し、改善し、来年度以降に必ずいかします!

そして、この活動に興味を持ってくれた人がいたら、私達と一緒に全国入賞を目指して環境土木科で勉強しませんか?

9月27日土曜日、第18回コンクリート甲子園が千葉県船橋市にある全国生コンクリート工業組合連合会中央技術研究所で行われました。全国65チームの中から10チーム突破できる予選で、環境土木科3年生課題研究コンクリート甲子園班が見事予選突破しました!!!

すごいぞ!!!

写真など活動の様子は、次の投稿までお待ちください!

御支援、御協力いただきました皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

今年こそは何としても本選入賞を目指します!!!

取り急ぎのブログでした!

先週の環境土木科2年生の様子です。

環境土木科2年生は金曜日4〜6時間目まで、実習の授業を行っています。

1学期は平板測量、水準測量、角測量ができるように、器械の操作、測定結果のまとめ方について勉強し、岡山県測量技術検定2級を受検しました。

2学期は、水準測量、角測量から発展したトラバース測量班(基準となる多角形の測点の角度の測量、高さの測量)、木材加工班(いすの製作)、PC班(エクセルを活用した情報処理)の3班に別れて活動を行っています。

先週の放課後、会議から戻って環境土木科職員室に戻ってくると・・・

トラバース測量の精度を向上させるために、居残りで実習をしていました!!!

簡単に言いにくいのですが、校内の決められた1周を回ってくることを閉合トラバースといって、完璧な測量だったら誤差はゼロなのですが、どうしても機械や人間のズレによっては誤差がうまれてしまいます。この誤差が大きかったので、遅くまで実習していたそうです。

とても嬉しかったことが、本当は3人が測量すればいいところを、他の班の子たちも助けてくれていたことです!!!精度も格段に向上したと言って喜んでいました!!!

暗い写真ですが、とてもうれしい光景だったので掲載します。

環境土木科2年生のみなさん。投稿が遅くなってごめんなさい。引き続き、頑張ってください!!!

7月2日(水)、5・6時間目に、2年生が「モノづくり探究」で製作したペットボトルロケットの飛行距離記録会が行われました。

2年生の総合探究では、6月初めからペットボトルロケットの製作を始めました。今日は生徒たち1人1人が製作したペットボトルロケットを、学校の運動場で飛ばし、飛行距離を競い合いました。

タンク部分に水を入れて、ペットボトルロケットを発射台に設置し、空気入れを使って空気を充填させます。

そして、もう空気が入らない!!というところまで充填したら、発射レバーを引いて発射!!

なかなかきれいに発射しているところが撮影できませんでしたが、発射レバーを引くと、タンク内で圧縮された空気と水が一気に噴き出して水しぶきが上がります。立ち位置を誤ると、噴き出した水や地面からの跳ね返りの泥水が全身にかかって水まみれ泥まみれ・・・いや、この灼熱の炎天下には逆にキモチイイ!?

4週間かけて作成したロケットが空に舞うと、生徒たちからも歓声が上がっていました。

各クラスの飛行距離最高記録は次のとおりです。

M2 松浦靖治 52メートル

E2 亀田勇一 77メートル(学年1位)

C2 江原匠音 25メートル

作ったものがうまく飛ぶとうれしいですね。生徒のみなさん、暑い中お疲れさまでした!

6月11日(水)、2年生の総合的な探究の時間で「ものづくり探究」が実質スタートしました。

今年度は「ペットボトルロケットを作って飛ばそう」に挑戦しています。

先週はものづくりに必要な心構えやロケット製作の準備物の確認をしました。

今日から実質的なロケット製作の作業が始まり、生徒たちは家庭から持ってきた空ペットボトルでロケットの製作に取り掛かりました。

それぞれのクラスを覗いてみましょう!

タブレット端末に掲載している製作手順を見たり、友達同士で相談したりしながら製作しています。

今日から3週間分の総探の授業を使ってロケットを製作し、最終日となる7月2日(水)にはロケットの飛行距離記録会を行う予定です。

効果的な「試行錯誤」を繰り返して、より遠くへ飛ぶカッコいいロケットができるように、みんな頑張ってください!

2025年2月1日、環境土木科2年生は海ごみ回収活動に参加しました。その様子をご覧ください!

写真には掲載できていませんが、無数の破砕された手のひらサイズの発泡スチロールの回収が大変で、とても1日で回収できるような量ではありませんでした。(撮影する暇もなく、投稿者も一生懸命回収しました!)

投稿者は地球環境化学の授業で、海鳥や魚が知らず知らずのうちに捕食したマイクロプラスチックの様子を解剖により見せる動画を生徒に視聴させたことがあります。

今回、大量の海ゴミを見て、人間が豊かに生活できている反面、こんなにも人間が生物や地球環境に悪影響を与えていること、そしてこの悪影響は結局は人間に返ってきていることを、身をもって体感しました。

本日の活動は、「美しく豊かな海づくりに関する協定」に基づき行われています。また、環境土木科では、「笠工テクノ工房」において主に課題研究の授業で、笠岡市より依頼を受け、「美しく豊かな海づくりに関する協定」に貢献できるよう、令和元年度よりドローンを活用してアマモ場面積測量を実施しています。

本日の活動と、どうすれば美しく豊かな海づくりに貢献できるかを考え、行動しながらアマモ場面積測量を行うことで、より深まった勉強ができると考えています。本日の活動お疲れ様でした。

1月29日(水)、ロングホームルームの時間に、1年生が清掃ボランティアを行いました。

おひさまは出ているものの冬の乾いた風が吹き付ける午後。笠工正門前に集合して、清掃ボランティアの心構えを聞いています。

C1(環境土木科1年)は、先生の誘導で美の浜緑道公園に向かいました。

こちらは、恐竜公園まで清掃を行ったE1(電気情報科1年)です。S先生は、「笠工生よ、大志を抱け!!」と言ってた・・・わけではありません。

10分ほど公園内を清掃することになったE1さん。せっかくなので、ティラノサウルスと記念撮影をしました。

こちら、道通神社への参道を清掃したM1(電子機械科1年)さん。道通神社の鳥居の前で整列してお願い事をしたそうです。道通神社はヘビの神様だそうで、巳年の今年はプチパワースポットとして遠くからも足を運ぶ方がいるとか・・・?生徒たちの願いもきっと叶うはず!!

M1はタイミングが合わず、清掃っぽい写真が取れなかったのが残念・・・。いつもは校内で一生懸命勉強している分、外ではのびのび楽しく活動していました。

クラスごとに集めたゴミを学校で分別して、この日のボランティアは終了です。終わる頃には体も温まったし、やりがいのある清掃ボランティアでした。お疲れ様でした!

月曜日に引き続き、環境土木科3年生は課題研究発表会を行いましたので、その様子をご覧ください。

本日の授業が年間を通して最後の実習の授業となりました。冒頭、非常勤講師として実習の授業にお越しになられている高森先生から、卒業する3年生に向けてはなむけのことばがありました。

・高校を卒業=終わりではないぞ。

・これから仕事をしていくと課題がたくさん出てくるぞ。

・初めてのことで悩むし、働いて3年経つと後輩も入る。後輩の指導をしながら自分の難しい仕事をすると、肩に力が入るぞ。

・人と人で仕事をする。合う人、合わない人、考え方が違う人と仕事をするから悩む。力関係もあるだろう。我慢がいるぞ。

・自分の課題を前に進めていこう。

・素直な自分を出そう。心を開こう。

私にはまだまだ伝えることが出来ない、経験や重みを感じるお話でした。

その後、おもにドローン班、道路パトロール班から個人発表会を行いました。指で何を説明したいか示したり、個性あふれるユニークな表現をしたりと、一生懸命表現している様子が印象的でした。

今年度より、班全体ではなく1人ひとりに発表をしてもらいました。同じ内容を学んでも、こんなにも表現に違いがでるのかと驚きましたし、素晴らしい発表会となったと感じています。

準備した生徒の皆さん、それに山本先生をはじめ指導してくださった環境土木科の先生方、ありがとうございました。

月曜日の課題研究発表会をいい会にして、3年間の授業を締めくくりましょう。