‘C2’ カテゴリーのアーカイブ

2020年11月20日 金曜日

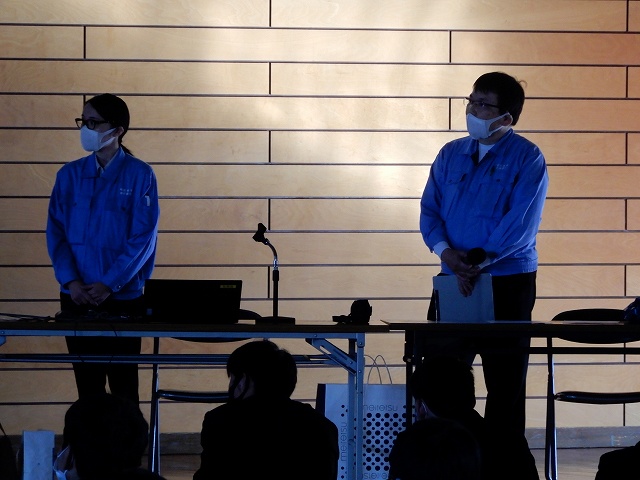

令和2年11月18日(水)2年生を対象に進路講演会が開催されました。

本日は、明星産商株式会社採用部課長であられます大西様と、同じく採用部の紙谷様にご講演いただきました。

「これから最も重要な1年を迎える君たちへ~少しでも早く動き出そう!!~」という演題のもと、企業概要説明に始まり、ユニークな体験談を交えながらも真剣で本気の「採用担当としてのリアル」を教えていただいた内容でした。

以下その様子です。

今回の公演をきっかけに、「今何をすべきなのか、何ができるのか。」を考えながら、学校生活を送ってほしいと思います。また、進路活動について、「遅い」はありません。自分がどんな将来を選ぶのか、時が来て慌てるのではなく、少しずつ考えながら相談しながら歩んでいきましょう。

カテゴリー: C2, E2, M2, 学校行事, 進路課, 2年団 | コメントは受け付けていません。

2020年9月3日 木曜日

カテゴリー: C2, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2020年6月25日 木曜日

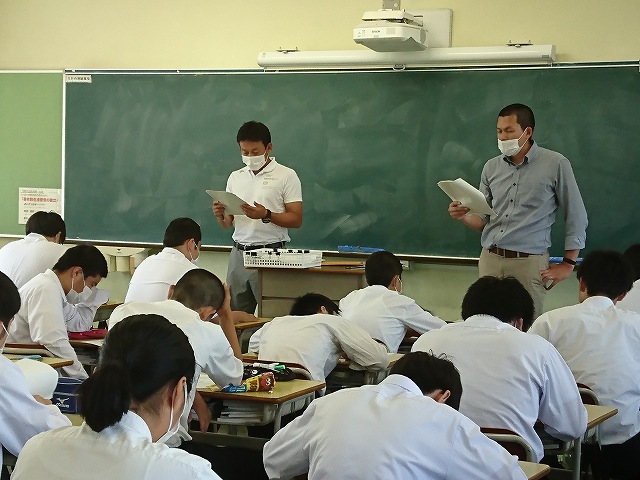

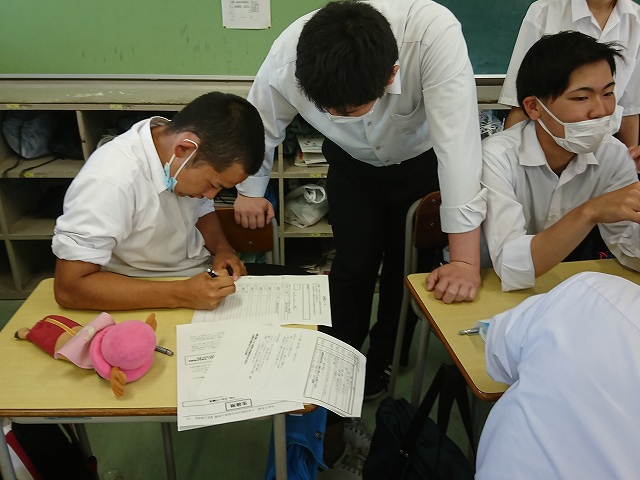

3年生各クラスの有志と先生方で、昨年度の求人票と資料の整理を行っています。

今回の作業は、7月1日の求人受付を前に、昨年度の求人票の写しや会社の資料が入ったファイルの整理を行いました。

これらのファイルは、3年生が自身の進路(就職)を考えて決定していくにあたり、企業の情報(パンフレットや求人条件など)を知るために用いられるだけでなく、2年生の総合的な探究の時間においても活用する、非常に有効なファイルです。

それらのファイルを各科有志生徒と担任の先生、進路課の先生とで手分けし、7月1日からすぐに利用できるようにするために、入替えを行いました。

ソーシャルディスタンスを意識しながらの作業でしたが、例年に比べ非常にスピーディーで手際よくやってくれました。ありがとう、3年生!あっぱれ!!

コロナ禍において、例年と異なる動きが多い今年度ですが、就職活動を目前によいスタートがきれました。

カテゴリー: C2, E3, M3, 進路課, 3年団 | コメントは受け付けていません。

2020年2月19日 水曜日

カテゴリー: C1, C2, E1, E2, M1A, M2, ホームルーム, 学校行事, 環境土木科, 電子機械科, 電気情報科, 1年団, 2年団 | コメントは受け付けていません。

2020年2月4日 火曜日

本日令和2年2月4日(火)学校行事の一環として、環境土木科1・2年生が現場見学へ行ってきました。

2年生の様子(玉島笠岡道路工事現場にて)

2年生の様子(玉島笠岡道路工事現場にて)

今回の現場見学では、株式会社三幸工務店様にご依頼し、高梁川鶴新田河道外整備工事現場(倉敷市連島町付近)と、玉島笠岡道路六条院西地区第4改良工事現場(鴨方町六条院西付近)の2現場を、1年生と2年生が入れ替わりで見学および体験させていただきました。

以下その様子です。

高梁川鶴新田河道外整備工事現場

現場到着。まずはご挨拶から

現場到着。まずはご挨拶から

前回からの進捗状況を説明していただいています。

前回からの進捗状況を説明していただいています。

河川を閉め切り、水を抜き、コンクリートを打設する準備の説明を真剣に聞いています。

河川を閉め切り、水を抜き、コンクリートを打設する準備の説明を真剣に聞いています。

バックホウの排土板に取り付けることで、地盤の高さを正確にならせたかどうかを可視化できる模型を用いた体験

バックホウの排土板に取り付けることで、地盤の高さを正確にならせたかどうかを可視化できる模型を用いた体験

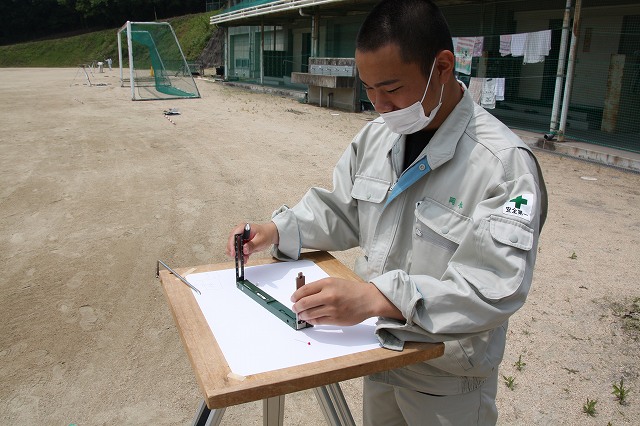

プリズムの位置を自動で追いかけてくれる測量機器を用いた、測点探し体験。タブレット端末に表示される位置と、実際の位置をピッタリ合わせることに一生懸命になっていました。

プリズムの位置を自動で追いかけてくれる測量機器を用いた、測点探し体験。タブレット端末に表示される位置と、実際の位置をピッタリ合わせることに一生懸命になっていました。

玉島笠岡道路六条院西地区第4改良工事現場

掘削工事の様子を説明してくださいました。小さく見える奥のバックホウですが、一すくいで、1.2㎥もの土砂をすくうことができます。午前中に口頭で教えていただいた「丁張(ちょうはり)」がさっそく見ることができました。

掘削工事の様子を説明してくださいました。小さく見える奥のバックホウですが、一すくいで、1.2㎥もの土砂をすくうことができます。午前中に口頭で教えていただいた「丁張(ちょうはり)」がさっそく見ることができました。

高所作業車に乗り、地上12mの高さへ。眼下にボックスカルバート工事の様子を見ることができました。この高さくらいまで土を盛るという話を聞き、その大きさ(高さ)に生徒は驚いていました。

高所作業車に乗り、地上12mの高さへ。眼下にボックスカルバート工事の様子を見ることができました。この高さくらいまで土を盛るという話を聞き、その大きさ(高さ)に生徒は驚いていました。

その地上12m地点での様子。余裕のピース。

その地上12m地点での様子。余裕のピース。

三次元測量ができるこの機械は非常に高価だそうです。レーザーにより観測し、多くの点を集めてデータ解析し、3Dの図(絵)が描けます。

三次元測量ができるこの機械は非常に高価だそうです。レーザーにより観測し、多くの点を集めてデータ解析し、3Dの図(絵)が描けます。

このブルドーザーはパソコンと連動し、入力した指示通りの角度で排土板を動かすことができるので、地盤の高さを正確にならすのに有効です。5枚目の写真の可視化できる模型で学んだことをすぐさま体験することができました。運転はオート設定すると簡単にできたが、自分で動かすとなると、なかなか難しかったとの感想でした。

このブルドーザーはパソコンと連動し、入力した指示通りの角度で排土板を動かすことができるので、地盤の高さを正確にならすのに有効です。5枚目の写真の可視化できる模型で学んだことをすぐさま体験することができました。運転はオート設定すると簡単にできたが、自分で動かすとなると、なかなか難しかったとの感想でした。

今回の見学会では、1年生は12月に見学させていただいた時からの変化の様子を見聞きすることができました。そして現場の大きさや土木技術の進歩をを目の当たりにし、より一層土木工事に興味を持った様子でした。

また、2年生は、様々な現場の仕事の様子を知るだけでなく、現場代理人という仕事の面白みを教えていただいたことで、あと半年に迫った進路決定の大きな一助となったのではないでしょうか。

今回の現場見学会におきましても、12月と同様に、見学のみならず様々な体験プログラムまでご用意してくださいました。内容もわかりやすく話してくださるなど、多くのご配慮をいただいたおかげで、生徒は非常に楽しく学ぶことの多い一日を過ごさせていただきました。

ご多忙中にもかかわらず、ご準備から見学・体験までさせてくださいました株式会社三幸工務店の皆さま、ご関係の企業の皆さま、本当にありがとうございました。

カテゴリー: C1, C2, 学校行事, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。