平成30年6月22日(金)

電気情報科3年生の実習は、電気系と制御系に分かれます。

電気系で特に特徴的なものは、やはり電柱に登って作業をする実習です。

安全ベルトなどを装着していますが、両手を話して作業をするので、やはり緊張します。

安全ベルトなどを装着していますが、両手を話して作業をするので、やはり緊張します。

この場所は、毎年、井笠地域の電気工業組合加盟の社員研修会でも使われています。

回路がこんがらがりそうです。

制御系では、ライントレースのマイコンカー先端部のセンサー感度を調整していました。

微妙な調整には、高い集中力が必要です。

微妙な調整には、高い集中力が必要です。

本日平成30年6月21日(木)笠岡西中学校にて、三校(笠岡、笠岡商業、本校)合同の出前授業が開催されました。本校も電子機械科、電気情報科、環境土木科の教員が参加しました。

以下その様子です。(画像は一部加工しています)

〈電子機械科〉

〈電気情報科〉

今回の合同出前授業では、各校独自のショップを展開し、本校のショップは電子機械科:溶接体験、電気情報科:マイコンカーとソーラーラジコン体験、環境土木科:トータルステーションを用いた単心曲線設置(測量)とドローン測量の基本でしたが、皆さん楽しそうに取り組んでくれていました。また、先生方も見学や体験に参加してくださったこともとても嬉しかったです。(表情をお伝え出来ないことが残念ですが・・・。)

工業高校の雰囲気を少しでも感じてもらい、進路選択の一助になってくれることを期待しています。

昨日、電気情報科2年生が工場見学に行ってきました。

午前中は西日本電気システム株式会社、午後からは、JFEプラントエンジ株式会社を見学してきました。

午前中の見学ではJRの新幹線の運行を制御している部屋を見させていただきました。

あいさつから始まり…

西日本電気システムの方から、会社の説明や見学の注意をしていただきました。

見学後、全員で記念写真を撮らせていただきました。

午後からは、JFEプラントエンジ株式会社に行きました。写真はないのですが、JFEプラントエンジでの新人研修の風景を見せていただきました。今年卒業した、T君とU君が元気に研修をしていたことと、E2の生徒の前でお話をしてくれました。

また、電機工場で、大きな電動機を修理している様子や、電動機のコイルを巻く作業場なども見せていただくことができました。

E2の生徒達も来年の進路を決めるための参考にしてくれたのではないかと思います。

5月19日(土)に岡山職業能力開発促進センターで、高校生ものづくりコンテスト(電気工事部門・電子回路組立部門)が開催されました。

本校からは、電気工事部門に、E3山本達彦、E2奥島海の2人。電子回路組立部門に、E3秋岡拓翔、E3吉井健人の2人が出場しました。

(ここから、電子回路組立部門に偏りますが…ほとんど電気工事部門を見ることができませんでした…)

到着して、控室に移動しました。(電気工事組は、この時「おまえらの控室はここじゃ!」と言われながら、会場で工具の準備をしていました。)

控室で着替えを済ませ、すぐに受付、席順決めに向かいました。くじ引きをして席が決まります。

くじ引きで、席順が決まり(ちょうど真ん中あたりで見えなくもない位置取り)自席で工具とパソコンの準備をしました。少し、パソコンに関するトラブルもありましたが、何とか本番までには解決し、万全の状態へ。

その後、開会式。緊張した様子を見せております。

開会式後に電気工事、電子回路共に作業開始。電気工事組は詳細はわかりませんが、墨入れ用のひもが切れて復元に苦戦していたようです。

両名とも時間いっぱいまで作品を作り続けました。

一方、電子回路部門は、最初に2人とも設計製作回路の図面を書いています。これは設計力を競っています。

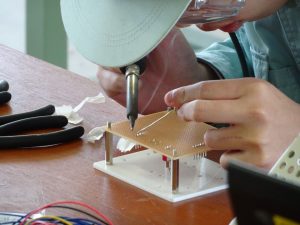

図面が書き終わると、回路の製作に入ります。部品のリード線を基板に差し込み…

部品をはんだ付けします。

秋岡君は全体2番目に製作が完了しました。そして、回路の製作が終わり、プログラミングに入ります。

同じく吉井君もプログラミング作業に入りました。2人とも練習の成果を発揮しております。

2時間30分が経過し、プレ審査が行われました。吉井君、残念ながらプログラムが動作せず、見てもらうことができませんでした。その後の、悲しそうな視線を私に向けてくる様子をみて、何とも言えませんでした。

秋岡君は部品を交換してもらったこともあり、練習の時よりも実力が発揮され、たくさんのプログラムを審査してもらっていました。

その頃、電気工事部門は無事終了し、昼食をはさんで、片付けをしました。

片づける前に作品の前で1枚。ブレーカーの電源を入れる振りをしています。

山本君もスイッチを押す振りで1枚。

電子回路部門のメンバーも片付けを手伝い、電気工事の作品の前で1枚。

最終的に、全員で1枚。2人のサポーター(未来の電子回路部門の選手になるかも??)も来てくれています。

最終結果は、

電気工事部門

E3 山本 達彦 5位

E2 奥島 海 6位

電子回路組立部門

E3 秋岡 拓翔 7位

E3 吉井 健人 8位

中国大会には進むことはできませんでしたが、2年生が来年出場すると思うので後輩の指導に尽力してくれることを期待しています。

「平成30年度高校生ものづくりコンテスト」今年も挑戦しています。

春休みから練習に励んでいる選手たち。「目指せ中国大会!」を合言葉に、技術向上と作業時間の短縮を目指して練習に打ち込んでいます。

「電子回路組立部門」に出場する電気情報科3年の秋岡君、吉井君は3月3日に中国職業能力開発大学校主催で行われたプログラミング講習会に参加しまし、現在回路製作と、制御プログラミングの作成に励んでいます。

「電気工事部門」に出場する電気情報科3年山本君、2年奥島君は4月22日に倉敷工業高校で行われた技術講習会に参加してきました。

今後は、井原市にある「株式会社報国電設」様の指導を受けながら、中国大会出場を目指します。

昨日(4月24日)第1回目のご指導をいただきました。

予め作っておいた作品の出来栄えを見ていただきながら、不十分な個所の修正と作業方法を教わりました。

予め作っておいた作品の出来栄えを見ていただきながら、不十分な個所の修正と作業方法を教わりました。

日時:5月19日(土) 9:00~16:20(種目により時間が異なります)

場所:岡山県職業能力開発促進センター(電気工事・電子回路組立部門)

倉敷工業高校(旋盤作業・化学分析)

おかやま山陽高校(自動車整備5/26実施)

水島工業高校(木材加工)

ふるさとかもがたプラザ(測量7/24実施)

1月末からゆっくりと時間をかけて、次回の高校生ものづくりコンテスト(電子回路部門)の制作課題の練習に取り組んできました。新2年生2人と、新3年生2人の4人から大会に参加する2人に絞られる「運命の校内予選」を開催しました。

新2年生の様子

新3年生の様子

回路制作の様子をご覧ください。

練習の成果を存分に発揮できたような気もしますが、課題も見つかったようなので、試合に向けて、または来年に向けてこれからも練習に励んでくれるでしょう。

目標は岡山県の予選を突破すること。がんばれ!

第43回全国製図コンクール(電気系)で、全国1位に輝いた電気情報科3年の宇田涼一君が地元である井原市を訪れ、成果の報告をしました。

井原市の瀧本 豊文市長に報告をしている宇田君

井原市の瀧本 豊文市長に報告をしている宇田君

井原市からは、日本一に輝いたことを激励していただき「井原市文化・スポーツ振興協議会激励金」を頂きました。

本日の第29回生涯学習フェスティバルは無事終了しました。

電気情報科のペーパークラフト、VYS部の焼き芋の販売はどちらも大盛況。焼き芋は15時前には完売しました。

生徒の皆さん、今日はお疲れ様でした。

本日平成30年2月11日、笠岡市民会館にて第29回生涯学習フェスティバルに、電気情報科の有志がペーパークラフトの出店。VYS部は商業のVYSの皆さんと焼き芋を販売しています。

普段の生活では体験できないことをやっています。

普段の生活では体験できないことをやっています。

みなさん、楽しんで頑張ってください!(文責 山本し)

平成30年2月7日、西備支援学校から依頼のありました自動販売機、ログタイマー、バス昇降ボタン【電気情報科】・指揮台【環境土木科】の贈呈式に伺いました。

以下その様子です。

笠工テクノ工房の目的は、地域に貢献できる人材育成、ものづくりを通じた問題解決型学習を展開することで、生徒個々の資質や能力の向上を図ることが主となっています。

生徒は依頼者と打ち合わせを重ね、試作やサンプルを作成し、試行錯誤しながら贈呈までこぎつけました。自分たちでアポイントメントをとるなど、普段の授業とは一味も二味も違った経験を積み、社会へ旅立つ生徒の諸君、1年間お疲れ様でした。

平成29年4月から3年生を対象に全科を挙げて取り組んだこの事業も、今年度は一区切りつきます。年度当初には考えられなかった生徒の成長を目の当たりにすることができ、本当に有効な事業であったと実感しました。ご依頼くださいました市内園校の皆様にも御礼申し上げます。

来年度も継続実施を予定しております。よろしくお願いします。