両国にある江戸東京博物館にやってきましたー(^^)

日本橋や、江戸の街並みなどが再現してあり、土木科としては、とても興味深い博物館ですね!

‘C2’ カテゴリーのアーカイブ

C2・江戸東京博物館

2014年2月23日 日曜日C2東京到着!

2014年2月23日 日曜日環境土木科出発しました!

2014年2月23日 日曜日修学旅行結団式

2014年2月21日 金曜日2年生の学年末考査が始まりました

2014年2月19日 水曜日小中高連携 第4回「一斉あいさつ運動」 (その2)

2014年2月12日 水曜日2年生インターンシップ報告会

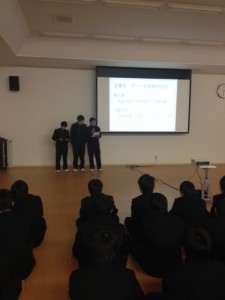

2014年2月7日 金曜日今年度は2年生63名がインターンシップに参加しました。その成果を2月6日のLHRの時間、1・2年生を対象に報告会を行いました。参加者は職場の雰囲気を味わい、仕事のやりがいや大変さを感じ、貴重な体験をすることができたようです。

環境土木科の発表風景。パワーポイントを使用しての発表でした。

電気情報科は発表に対し質問が殺到。 興味のある生徒が多いようです。

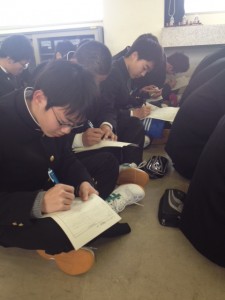

電気情報科は発表に対し質問が殺到。 興味のある生徒が多いようです。 1年生はメモをとりながら。来年参加するため、真剣そのもの。

1年生はメモをとりながら。来年参加するため、真剣そのもの。

この度のインターンシップの活動を通して、卒業後の進路を真剣に考え、将来についての方向が少なからず見えてきたのではないでしょうか。この経験を活かし、進路決定に役立ててほしいと思います。

職場体験を受け入れて頂いた企業の皆様、ご迷惑をおかけしたと思いますが、本当にありがとうございました。

環境土木科2年生 工場見学

2014年2月6日 木曜日環境土木科2年生は2月5日(水)の工場見学で、広島にある《大洲雨水貯留池》と《MAZDA ZOOM-ZOOMスタジアム広島》を見学させていただきました!

まずは大洲雨水貯留池です。この貯留地はマツダスタジアムの地下に造られていて、グラウンドの真下にある地下施設です。

施設の入り口にある、車も運べる巨大エレベーターで地下へと移動できます。

広い地下通路を通って、雨水貯留池へと向かいました。

広い地下通路を通って、雨水貯留池へと向かいました。  そこで担当の方から、施設ができた経緯や、概要を教えていただきました。

そこで担当の方から、施設ができた経緯や、概要を教えていただきました。

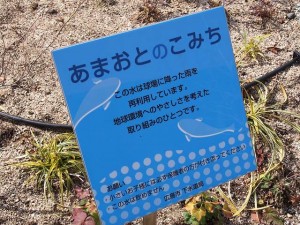

大洲雨水貯留池は、都市機能が集積するJR広島駅周辺地域を対象に浸水対策事業として整備が行われています。貯水量は三つの貯水池を合わせて15,000立方メートルで、降雨時に既設下水道管の能力を超えた雨水を貯留池に一時的に溜めることで、既存の能力の約2.5倍の降雨に対応できるそうです。過去にはこの貯水池が、たったの50分で満杯になる豪雨も降ったことがあるそうです。 その溜まった雨水をゆっくりとろ過し、海や川へと流していきます。 その雨水貯留池の中の1,000立方メートル分の水槽には、スタジアムの屋根とグラウンドに降った雨が集められ、ろ過処理をした後に、グラウンドへの散水やトイレ用水、さらにはせせらぎ水路(名称:雨音の小径)に再利用されています。全てが環境に配慮された構造になっていました。

その雨水貯留池の中の1,000立方メートル分の水槽には、スタジアムの屋根とグラウンドに降った雨が集められ、ろ過処理をした後に、グラウンドへの散水やトイレ用水、さらにはせせらぎ水路(名称:雨音の小径)に再利用されています。全てが環境に配慮された構造になっていました。

その後はマツダスタジアムを見学させていただきました。

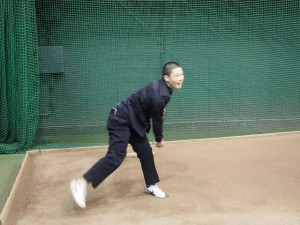

実際に選手が使っているブルペン、ロッカールーム、さらにはベンチにまで入ることができました!

ピッチャーは野球部の笠原くん! バッターはレスリング部の宮川くん!

バッターはレスリング部の宮川くん! ロッカールームには小川選手がいらっしゃいました!

ロッカールームには小川選手がいらっしゃいました!  グラウンドは整備中だったので立ち入り禁止でしたが、あと一歩のところまで行くことができました。

グラウンドは整備中だったので立ち入り禁止でしたが、あと一歩のところまで行くことができました。  気分はプロ野球選手?

気分はプロ野球選手?

将来は彼らの中から、こんな地下施設やスタジアムを造ったり、環境に配慮した事業に携わる人材が出てくるはず!

将来は彼らの中から、こんな地下施設やスタジアムを造ったり、環境に配慮した事業に携わる人材が出てくるはず!

関係者の方々、有意義な時間と貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました!

◎おまけ◎

スタジアムの周辺には、市と広島カープがコラボしたかわいいマンホールがあるんです。試合を観戦しに行った時には是非探してみてください!ちなみに担任はこのマンホールのキーホルダーをおみやげに購入しました。

環境土木科1・2年生が合同で出前授業に参加しました

2014年2月3日 月曜日1月31日(金)、環境土木科の1・2年生が合同で、国土交通省 中国地方整備局 宇野港湾事務所 保全課長 山本様をお招きし、出前授業を行っていただきました。

本校は、2月5日(水)に進路学習の一環として、工場・現場見学を行います。環境土木科1年生は、水島港臨港道路整備事業の橋梁下部工事、環境土木科2年生は、広島市にある大洲雨水貯留池、及び、Mazda zoom-zoomスタジアム広島(広島市民球場)の施設をそれぞれ見学をさせていただきます。

その現場見学を前に、1年生に水島港臨港道路整備事業についての概要把握を目的に、事前学習として今回の出前授業を行っていただきました。また、将来建設業界の若手技術者を目指す2年生も、出前授業に参加させていただきました。

山本様からのお話は、国土交通省という国レベルのスケールの大きなお話であり、現場の進捗状況や、今回の現場での新技術について、分りやすく説明していただきました。生徒や教員も、山本様のお話に引き込まれながら拝聴させていただきました。

環境土木科の生徒にとって、今後の進路選択や土木の専門知識の学びにとても役立つ大変有意義なものとなったと思います。お忙しい中、わざわざ本校へお越しいただき、御講義くださりありがとうございました。