1月20日(金)、環境土木科3年にインフルエンザによる欠席者と体調不良者が多数発生したため、次のとおり学級閉鎖とすることとしましたので、お知らせします。

学級閉鎖の期間 : 平成29年1月20日(金)から1月23日(月)

学級閉鎖の期間中は、体調の管理に十分気をつけ、家庭で学習してください。

1月20日(金)、環境土木科3年にインフルエンザによる欠席者と体調不良者が多数発生したため、次のとおり学級閉鎖とすることとしましたので、お知らせします。

学級閉鎖の期間 : 平成29年1月20日(金)から1月23日(月)

学級閉鎖の期間中は、体調の管理に十分気をつけ、家庭で学習してください。

11月11日(金)に、環境土木科3年生が現場見学および建設技術フォーラム2016 in 広島へ参加しました。午前中は、銭高組・錦建設工事共同企業体が施工する広島府中地区揚水管新設工事を見学しました。まず、現場事務所にて工事概要の説明を受け、工事目的や、採用されているシールド推進工法について学びました。この工事では、地下11mに直径約2m全長1.4kmのトンネルを掘り、そこへ揚水管を設置します。トンネル掘削に際しては、シールド機を用い、掘削後はセグメントと呼ばれる鋼製の部材をトンネル壁面に設置し、トンネルが崩れるのを防ぎます。これら一連の工程は、シールド機を用いて行われます。説明の後、現場へ行き地下トンネルを見学させてもらいました。現場では、防音設備を設置して、その中で施工が行われていました。周辺住民の方々へ十分配慮して施工が行われており、生徒もとても勉強になったようです。

午後からは、建設技術フォーラムへ参加しました。「地域づくりを支える建設技術」をテーマに約60の会社や団体からの出展があり、非常に盛況でした。出展企業の中には、4月から生徒がお世話になる企業もありました。これらの経験を生かし、4月から実際の現場で頑張って貰えればと思います。

最後になりましたが、一般社団法人日本建設業連合会中国支部様には、このような貴重な機会を作っていただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

10月18日(火)に、神内小学校5年生を対象として行われたアマモの種子植え付けの出前講座へ、環境土木科3年生12名が参加しました。今回本校生徒は、アマモの種子植え付けのアシスタントとして招かれました。本校生徒は、事前に神島寺間・見崎里浜づくり代表の森中さんやおかやまコープの方々から指導を受け、今回の出前講座へ参加しています。

初めに、森中さんからアマモやアマモの種子植え付けに関する講義がありました。その後、児童22名が4班に分かれて本校生徒指導の下、アマモの種子の植え付けを行いました。種子の植え付け手順は、直径約5cm、高さ約5cmの播種ポットへ砂を詰め、海水の入ったバケツへゆっくりと沈め、箸で砂を突いて砂中の空気を抜き、海水からポットを取り出します。そこへ、一つのポットにアマモの種子を15粒均等にまき、再び砂を入れ、軽く砂を押さえます。ポットを海水が入っているガラス容器の中へゆっくりと沈め、容器にふたをかぶせて密閉します。この容器を直射日光を避けた室温が25℃以上にならない明るい場所に静置します。順調に育てば、来年の1月下旬には、海域へ移植できる程度にまでアマモは育ちます。

児童たちは、種子の植え付けをとても楽しそうに取り組んでくれました。本校生徒も、これまで勉強した成果を十二分に発揮し、児童に分かりやすく説明してくれました。無事にアマモが発芽してくれることを願っています。

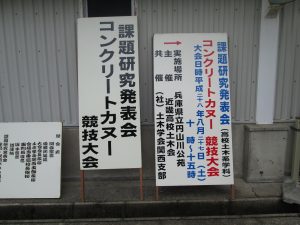

平成28年8月27日(土) 兵庫県立円山川公苑にて、近畿高等学校土木教育研究会主催の「平成28年度 第17回 コンクリートカヌー競技大会」に、環境土木科3年生の課題研究「コンクリートカヌー班」の9名が参加しました。

立て看板

パネルを用いた製作過程の説明

カヌーの名前は「たけし」です なぜ「たけし」なのか・・・

結果は予選敗退したものの、敗者復活戦を勝ち上がり、準決勝まで進みました

準決勝3組で出場した本校の「たけし」は、競漕の部で全体の8位(よく見ると8位が2チームありますね。きっと「たけし」はタイムで言うと、9位のはず・・・。)となりました。

課題研究の時間にみんなで製作し、大会へ出場して沈没することなく漕ぎきりました。生徒の顔には、やりきった安堵と達成感を感じられることができました。

7月16日(土)、17日(日)に環境土木科3年生11名が、岡山龍谷高校にて行われた「聞き書き研修会」へ参加しました。「聞き書き」とは、高校生が人生の先輩を訪ね、知恵や技術、ものの考え方・生きざまなどを聞き、話しことばだけで文章にまとめる活動のことです。本取組には、本校の他、龍谷高校、倉敷中央高校の生徒や大学生も参加しています。

16日は、聞き書きに関するDVDを鑑賞し、聞き書きについて勉強しました。また、NPO法人共存の森 澁澤寿一氏をお迎えし、「なぜ今、聞き書きなのか」という演題で、講演をして頂きました。

その後、岡山大学地域総合研究センター副センター長 前田芳男氏によるグループワークを行いました。3~4名分かれて、聞き書きにおける質問の仕方や、話題の作り方、深め方について学びました。その後、グループ毎に実際にICレコーダーを用いて、聞き書きミニ体験を行いました。15分程度ではありましたが、生徒もたくさん質問をすることができ、大いに盛り上がりました。ICレコーダーに録音した音声を、文章に書き起こす作業は宿題となりました。

17日は、宿題として行った書き起こした文章をもとに、講師の後楽館高校 室貴由輝先生による文章校正の研修を行いました。生徒は、文章校正作業を通して、タイトルや小見出しを考え、一つの物語になるように、色々と知恵を出し合いながら構成作業を行っていました。その後、生徒が自分で作った作品を発表し、講師の先生からアドバイスを頂きました。

2日間の研修を通して、聞き書きについて理解が深まったと思います。今年度は、白石島にて聞き書きを行い、島の人々の暮らしや海と人間との共生について考えていく予定です。

本取組は、海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成金を受けて実施しております。

(https://www.spf.org/pioneerschool/)

先日このブログにも掲載しましたが、表記の連携事業の様子が山陽新聞(7月2日(土))に掲載されました。

ごらんください。

先日このブログにも掲載しましたが、表記の見学会の様子が山陽新聞(6月19日)に掲載されました。

ごらんください。

6月18日(土)、快晴の空のもと、第52回 岡山県測量技術競技会 兼第32回中国地区測量技術競技大会県予選会 及び平成28年度高校生ものづくりコンテスト(測量部門)岡山県大会が、津山工業高等学校にて開催されました。

本校からは、1年生【平板測量の部】6名(1チーム3名×2チーム)、2年生【水準測量の部】6名、3年生【トラバース測量の部】6名の合計18名が参加しました。

開会式 緊張してるのかな?

結果は以下の通りです。

1年生Aチーム:失格

同 Bチーム:第4位

2年生Aチーム:第7位

同 Bチーム:第4位

3年生Aチーム:失格

同 Bチーム:第6位

でした。

どの部門でも3位入賞できず、中国大会出場の夢は叶いませんでした。しかし、授業や放課後等を使って練習に励んでいた姿はとても印象的でした。この悔しさをばねに、1・2年生は来年リベンジしてください。3年生は3年間お疲れさまでした。

また8月23日には中国地区測量競技大会が本校を会場に行われます。会場校(ホスト校)として、準備やもてなしに頑張っていきましょう。

●3年生:ものづくりコンテスト・・・すみません、準備中です