‘C3’ カテゴリーのアーカイブ

2015年5月12日 火曜日

5月12日(火)の4~6時限、環境土木科3年生を対象として橋守活動講習会が開催されました。講師に、笠岡市建設産業部建設事業課、特定非営利活動法人TEC.ECO再生機構の方々をお招きし、橋守活動についての講習を受けました。

橋守活動とは、全国的に橋の老朽化対策が課題となっているなかで、橋の点検を行い、橋の傷み具合や異常の有無等を自治体に連絡する活動のことです。笠岡市には約760の橋があり、同様に老朽化が問題となっています。環境土木科では、昨年度から笠岡市やNPO法人TEC.ECO再生機構等と連携して、笠岡市内の橋守活動に取り組んでおり、昨年度は52橋の点検を行いました。

本講習では、まず笠岡市の方から、道路橋の管理方法について説明を受けました。次に、TEC.ECO再生機構の方から、具体的な点検方法や、点検活動に伴う危険予知及び防止活動等の説明を受けました。今年度1回目の橋守活動は、5月29日(金)に行う予定です。

カテゴリー: C3, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2015年3月1日 日曜日

卒業式の前には久々に集まったクラスメートと卒業アルバムを見たり話をしたり,3年間の写真をスライドで見たりしました。あっちこっちで懐かしいという声が聞こえていました。

そして,卒業式後には各クラスごとに最後のホームルームが行われました。そして,3年生は写真を撮ったりしながら,名残り惜しそうに笠工を去って行きました。これで笠工も少しの間寂しくなります…。

卒業式の前にはクラスで思い出を語りました。

そして,卒業式が終わったら,最後のホームルームです。

おまけ 電気情報科の2年生は日頃お世話になった先輩たちの卒業式を盛り上げるため,教室の整備から飾り付けまで頑張ってくれました。気持ちいいですね。感謝…♪♪

カテゴリー: C3, E3, M3A, M3B, 3年団 | コメントは受け付けていません。

2015年3月1日 日曜日

3月1日(日)笠岡工業高校で平成26年度卒業式が挙行されました。日頃は天気に恵まれる3年生ですが,本日は珍しく雨模様で空も別れを惜しんでいるようでした。卒業式は厳かな雰囲気の中行われ,卒業生たちは成長した姿を保護者や先生方に見せていました。また,3年間を思い出しながら涙を流す生徒たちも多く,充実した学校生活を送ってきたことが分かりました。これからは笠工をOBとして自信を持って社会で頑張ってくれることを期待しています。たまには元気な姿を見せに学校に来てくださいね。

カテゴリー: C3, E3, M3A, M3B, 3年団 | コメントは受け付けていません。

2015年2月27日 金曜日

2月27日(金)3年生の表彰式が行われました。3年間笠岡工業高校で学んだ事を校内外から多く表彰していただきました。厳かな雰囲気の中,堂々とした態度で壇上に上がる3年生の姿は立派でした。

また,その後同窓会入会式があり,塩飽同窓会会長から歓迎の挨拶を頂きました。これで第68期卒業生として同窓生の仲間入りです。

そして,いよいよ3月1日(日)は卒業式です。卒業生の諸君が保護者の方や先生,後輩たちに立派な姿を見せて,笠工を巣立ってくれる事を期待しています。

カテゴリー: C3, E3, M3A, M3B, 学校行事, 3年団 | コメントは受け付けていません。

2015年2月23日 月曜日

2月23日(月)今日は3年生の登校日です。久々に元気な顔を見せてくれました。そして,3年団として最後の学年集会をしました。集会では各クラスの担任の先生たちに色んな話をしていただきました。日頃聞けない話をたくさんしてもらいましたが,さすがもうすぐ社会人になるだけあって,聞く態度なども一年生の頃に比べて素晴らしかったですよ。やっぱり成長しましたね。あとは3月1日の卒業式だけです。みんなで良い卒業式にしていきましょう。

カテゴリー: C3, E3, M3A, M3B, 3年団 | コメントは受け付けていません。

2015年2月20日 金曜日

2月18日(水)に「地域を守れ!橋守シンポジウム」が岡山県建設技術センターで開催され、環境土木科3年生5名が参加しました。現在、橋やトンネル等の社会インフラの老朽化が問題となっており、中でも橋は対象箇所が多く、その対応が難しいとされています。そこで、NPO法人TEC.ECO再生機構が中心となり、地域住民が橋の老朽化を調査する取組「橋守活動」が行われています。

環境土木科でも、今年度からTEC.ECOの指導の下、3年生を中心に笠岡市と連携し、市内の15m未満の橋梁点検を行いました。今回、環境土木科が行った市内52橋の橋梁点検について発表を行う機会を頂きました。発表終了後、シンポジウムに参加していた国土交通省を初め建設業界の方々から、お褒めの言葉を頂きました。また、第2部では、社会インフラ整備に関するトークセッションが行われ、その開催に際して赤木校長もビデオ出演しました。4月から建設業界へ就職する3年生にとっても、非常に良い経験になりました。

なお、シンポジウムや橋守活動については、2月19日、20日付の山陽新聞全県版及び社説に掲載されています。

カテゴリー: C3, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2015年1月30日 金曜日

3年生の卒業考査が終わりました。来週の冬季スポーツ大会が終われば,当分の間家庭学習日になります。という事で,考査後に学年集会を行いました。いつも集会をしている武道場ですが,本日はたいへん寒く,ジェットヒーターを焚いていました。すると,試験が終わってきた3年生がヒーターの周りにウジャウジャと…。しかし,あとは卒業を控えただけの3年生です。チャイムが鳴るとパッと並んで先生方の話を真剣に聞いていました。1年生の頃に比べてよく成長しました。先生方もしっかりしたなぁ~とほめられていました。しかし,試験が終わると気が抜ける生徒もいます。また,全国的に高校生の事故などが多い時期です。生活に気を付けて卒業式を迎えるように話がありました。さぁ~月曜日は最後のスポーツ大会です。しっかり盛り上がりましょう!!

カテゴリー: C3, E3, M3A, M3B, 3年団 | コメントは受け付けていません。

2015年1月26日 月曜日

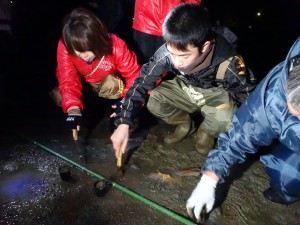

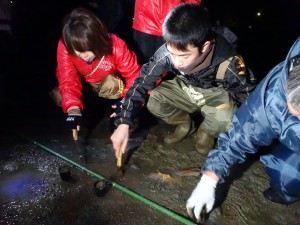

1月23日(金)の早朝、寺間地区の沿岸域において、環境土木科環境班がアマモの苗の定植を行いました。本活動には、寺間地区や神島見崎里浜づくりの皆さん、また、おかやまコープの組合員の方等、多くの方が参加しています。

今回は、90個の苗を定植しましたが、この苗の一部は、環境土木科環境班が、10月にアマモ種子の植え付けを行い、室内で発芽させたものです。専用ポットに入れたアマモの苗を、約20cm間隔で海底に一つずつ定植していきました。取材に来られた山陽新聞・中国新聞の記者に、参加した環境土木科3年安田君は、「アマモが成長して海の環境修復の一助になれば」と答えていました。なお、この取組は、1月24日付の山陽新聞・中国新聞に掲載されています。

カテゴリー: C3, 環境土木科 | コメントは受け付けていません。

2014年12月25日 木曜日

12月24日終業式となり、3年生はこれで高校生活最後の冬休みに入ります。

そこで日頃登下校でお世話になっている里庄駅に恩返しということで、里庄駅を登下校に使用している3年生9名が、駅周辺の清掃を行いました。また、3年生のだけでなく、VYS部員2名、弓道部11名も参加し、総勢22名となり、大部隊での清掃活動となりました。

みなさんの頑張りで、たくさんのゴミを拾うことができました。いつもお世話になっている駅に少しでも恩返しできたのではないでしょうか。最後はみんなで笑顔でパシャリ☆

それではみなさんよい冬休みを過ごしてくださいね。

文責 島

カテゴリー: C3, E3, M3A, M3B, VYS, 弓道部 | コメントは受け付けていません。

2014年11月1日 土曜日

10月27日(月)に、神内小学校にて5年生を対象として開催されたアマモの出前講座へ、環境土木科3年生4名が参加しました。本講座は、神島見崎里浜づくりの皆さんが3年前から始められたもので、今回本校生徒は、アマモの種子植え付けの講師として招かれました。

初めに、見崎地区里海づくり代表 森中さんからアマモやアマモの種子植え付けに関する講義がありました。その後、児童15名が4班に分かれて本校生徒指導の下、アマモの種子の植え付けを行いました。種子の植え付け手順は、直径約5cm、高さ約5cmの播種ポットへ砂を詰め、海水の入ったバケツへゆっくりと沈め、箸で10回砂を突いた後、ポットを取り出します。そこへ、一つのポットにアマモの種子を15粒均等にまき、再び砂を入れ、軽く砂を押さえます。ポットを海水が入っている容器の中へゆっくりと沈め、容器にふたをかぶせて密閉します。この容器を直射日光を避けた室温が25℃以上にならない明るい場所に静置します。順調に育てば、来年の1月下旬には、海域へ移植できる程度にまでアマモは育ちます。

児童たちは、種子の植え付けをとても楽しそうに取り組んでくれました。本校生徒も、これまで勉強した成果を十二分に発揮し、児童に分かりやすく説明してくれました。無事にアマモが発芽してくれることを願っています。

カテゴリー: C3 | コメントは受け付けていません。