環境土木科です。

実習の授業が始まりました。

1学期末に実施される測量技術検定2級合格に向けて頑張っている環境土木科2年生の様子をご覧ください!!!

環境土木科です。

実習の授業が始まりました。

1学期末に実施される測量技術検定2級合格に向けて頑張っている環境土木科2年生の様子をご覧ください!!!

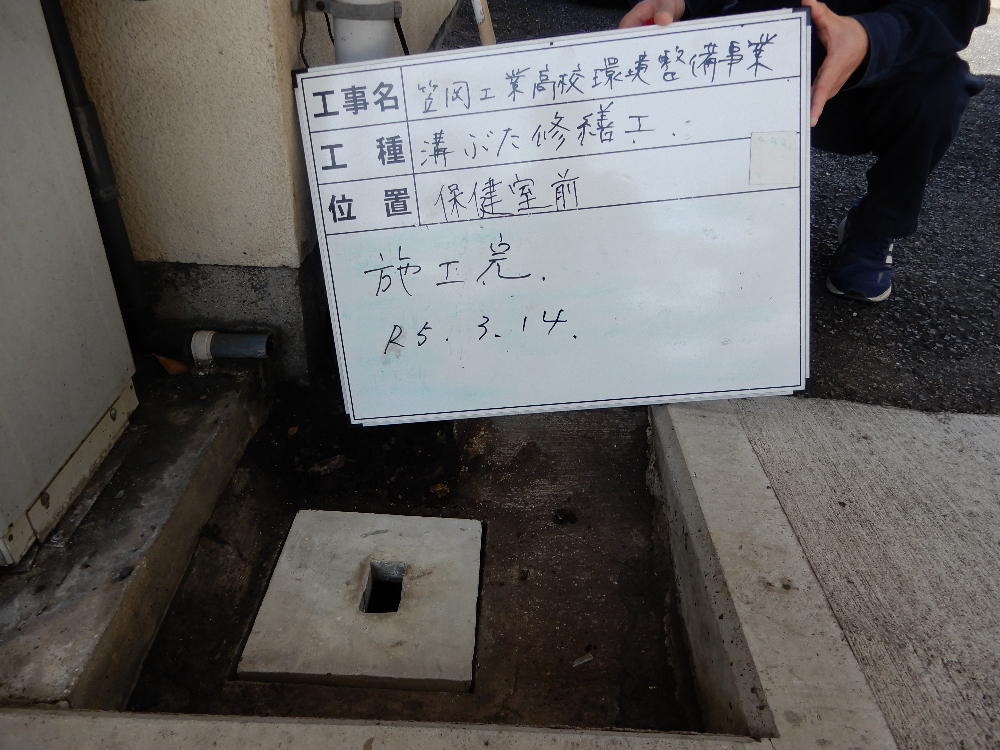

事務室より環境土木科に溝ぶたの修繕と花壇の修繕依頼があり、昨日修繕が完了しました。まずは溝ぶたを修繕した様子をお伝えします。

雨水桝の溝ぶたが割れてしまい、落ち葉や土が溜まっていました。溝ぶたの製作には3年生の課題研究コンクリート甲子園班に協力してもらいました。

制服しか持っていない日でしたが、すぐに型枠を作ろうということになりました。コンパネを加工している様子です。

溝ぶたをしばらく水中養生している中、3年生は卒業となりました。改めまして、御卒業おめでとうございます。皆さんの益々の御活躍を祈っています。

ここからは1年生の土木研究部の生徒に協力してもらいました。水中養生した溝ぶたを、雨水桝にはめてみました。すると・・・

製作した溝ぶたは既設の寸法に比べて少々大きくできていました。

溝ぶたを研磨して・・・

見事完成しました!

つづいて、花壇を修繕した様子です。

花壇の隅の部分が何らかの理由で崩れていました。既設のブロックを最大限に活かすことを考えて、まずは一つ一つのブロックに戻すことにしました。

修繕した花壇がこちらになります!

初めて行う作業に1年生土木研究部員は、どうやって削ろうか?どうやったら損傷せずに1個1個のブロックに戻すことができるだろうか?どうやったら早く作業ができるだろうか?など、課題を解決することを考えながら活動していました。

3年生課題研究コンクリート甲子園班、1年生土木研究部員、みなさんの力で学校の環境を整備することができました。本当にありがとう!

私たちは橋梁模型コンテストに参加するため高知県にやってきました。(12/3〜12/4)

このコンテストは各校が自作の橋梁模型を持ちより、“強度”と“デザイン”及び“プレゼンテーション”の3部門の審査で最優秀賞を競います。

〜 プレゼン部門 〜

生徒は創意工夫を凝らしながら探究的な活動のなかで設計した橋梁について、その過程や努力の成果を審査員に伝えていきました。

審査員からの質疑応答にも、堂々とハキハキ答える姿はとても素敵でした。

・

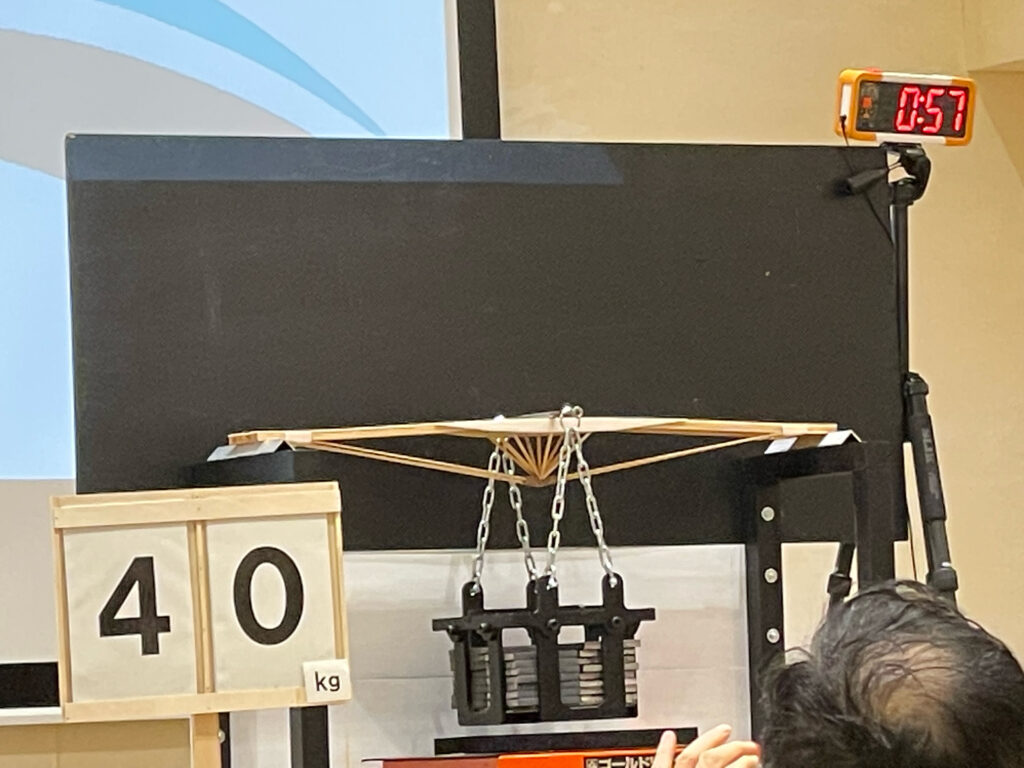

〜 強度部門 〜

橋の中央に重さ40kgのおもりを1分間ぶら下げ、つくられた橋が「より軽く」「より丈夫」であることを競います。

このコンテストには、全国各地の工業高校やコンサルタント会社まで、全14チームが参加していました。

とくに緊張感に包まれた強度部門、

1番から順に載荷試験を行なっていき、笠岡工業は13番目になります。

「ビシ…ビシビシ……バキッ!」という音をたてて崩壊する橋梁が相次ぎ、少し緊張した表情を見せながら、いざ本番!

ゆっくりと橋に重さが伝わり、すこし変形したように見えましたが、きれいなアーチを描いた橋は安定して40kgの荷重に耐えていました。

1分が経過し見事、重さに耐え切り「あっぱれ!」と一言。

実は、本校の生徒がつくった橋梁模型はたったの184gです。めちゃめちゃ軽い。ヤクルト3本分。笑

イメージしてみて下さい。

これほど軽くつくられた橋が500mlの飲料水80本分(約40kg)もの重さを軽々と支え続けていることになります。凄いことですよね。

土木技術の可能性は果てしないですね。

デザインについても、

審査員からは「斬新だ」という声や「参考になる」という言葉をいただき好評でした。おそらく生徒は心のなかでガッツポーズをしていたでしょう。

・・・

そしてそして、待ちに待った、結果発表!

“ドキドキ”

お見事、

堂々の「最優秀賞」です!!

全国の頂点になった生徒たちの姿は、キラキラと輝いていました。言うまでもなく美しい光景です。

一人一人に、“大きな表彰状”と“立派な副賞”をいただきました。

今回のコンテストを振り返り、

様々な可能性を魅せてくれる、土木の世界はほんとうに奥深いと感じました。

-------

《おまけ①》

会場の近くには“ひろめ市場”があり、1日目の昼食は鰹の塩たたきを堪能し大満足です。2日目の昼食は、大賑わいの日曜市を楽しみました。

-------

《おまけ②》

生徒は来週火曜日から始まる期末テストに向けて、合間を見つけてはテスト対策勉強をしていました。

“学生の本分は学ぶことである”と言わんばかり、その姿勢に「あっぱれ!」です。

・

ブログを書きながら時計を見ると13時42分。そろそろ帰ります。

帰路、力を出し切った生徒たちは、どんな夢を見ているのやら。

本当に、ご苦労さんでした。

ブログを読まれてるみなさんも、明日から頑張っていきましょう。

ご安全に!

10月21日金曜日に、天野産業株式会社様の御協力により、環境土木科2年生は現場見学を行いました。

笠岡バイパスカブト南地区第12改良工事内で行われた現場見学会は、天野産業株式会社様に御無理をお願いし、「めざせ!2級土木施工管理技士」を目標に、①コンクリート受入検査、②土の現場密度試験(RI法)、③最近の土木技術i-construction、計3ショップについて、笠岡バイパス工事を担当しておられる施工管理技術者直伝試験対策現場講座を実施していただきました。

生徒の感想を紹介します。

・コンクリート工場出荷前だけではなく現場でも品質管理試験を行っていることが分かった

・実習で習ったスランプ試験のやり方を少し忘れていたが、今日の見学で改めて理解することができた

・土木構造物をつくる前に土台がしっかりしてないと、作った後や作っている時に崩壊したり、基準を満たさないから、土台が重要だとわかった

・土質検査をすることによって地盤沈下や液状化のリスクを低減できると思った

・ICT活用工事の様子を知り、もっと機械などが発展していくと、何から何まで機械がやってくれる時代が土木にやってきそうだなと思った

3年生になると、2級土木施工管理技術検定を受検します。今日、実際の現場で施工を管理するための様々な技術に触れ、土木施工管理についてより実感がわいたのではないかと思います。学んだことを活かして、検定合格を目指しましょう!

今回の現場見学では天野産業株式会社様をはじめ、多くの企業様の御協力、御準備のもと、現場見学会、施工管理技術者直伝試験対策現場講座を実施していただきました。お忙しい中、大変貴重な授業をありがとうございました。