本日平成30年6月4日(月)、里庄町にあります株式会社アカセ木工(MasterWal)様に、環境土木科テクノ工房班5名が工場見学に行かせていただきました。

今回の目的は、依頼品の製作に伴う「困った感」の解消です。

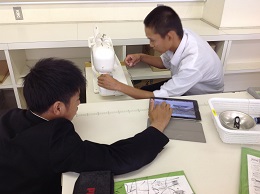

具体的には生徒机用パーテーション製作における取り付け方法を中心に、様々な質問をさせていただきました。

以下その様子です

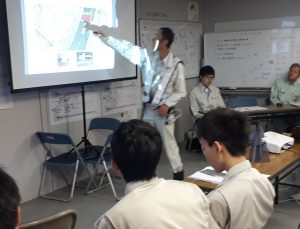

【会社概要の説明】

【工場内見学】

様々な家具を製作される過程の中で、職人さんたちは私たちの姿を見かけると、明るい笑顔で挨拶をくださいました。本校生徒も負けてはいませんが・・・今回は負けました^^;

そんな明るくきれいな工場で製作される過程を拝見し、生徒は驚きの連続でした。(私もですが・・・。)

【展示場見学】

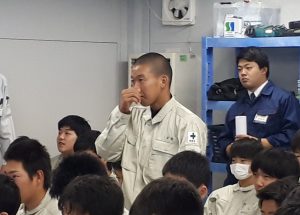

【質疑応答】

この質疑応答には、案内してくださいました信野様、中村様に加え、設計担当の方2名がお越しくださり、生徒の声に耳を傾け、丁寧にアドバイスくださいました。

不躾ながら、「この班ではPBL(課題解決型学習)に取り組んでおり、私たちも生徒に答えを与えることを極力避け、自分たちで考える時間を多くとっています。」とお伝えさせていただいたところ、「それは良い取り組みですね。」と言うことで、答えではなく、様々な考え方をプレゼントしていただきました。(ちなみに木製コースター、冷えた飲み物もいただきました)

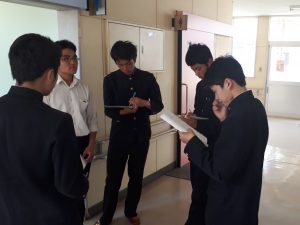

生徒もいつになく真剣に質問し、アドバイスを熱心にメモし、今回の見学の目的を達成できたように感じました。

さて、本日は急なお願いにもかかわらず、お忙しい中受け入れてくださり、また、生徒に大切な考え方や方法をご教授くださいましたアカセ木工(MasterWal)の皆様、本当にありがとうございました。

ちなみに帰りがけ、生徒から「<お客様の依頼の一歩先を行く>という考え方を教わった。」という言葉を聞きました。プロの目線、プロの考え方に改めて触れることのできた貴重な見学会でした。

その後、鉄は熱いうちに打て!ホームセンターに寄って資材の購入を行いました。

ちなみに、本日の課題研究が始まる直前に、平成27年度卒業の先輩が2名来校くださいました。そして、一言ずつお話してくださいました。

こちらも併せてで申し訳ありませんが、ありがとうございました。