皆さん、冬休みも今日でおしまいですよ!

グラウンドや体育館では、すでに部活初めをした部活が活動をしていました。

電気工作部も、週末に行われるジャパンマイコンカーラリー全国大会に向けて、調整を始めています!

明日は始業式、忘れないように来てくださいね!

前半を見ていない方もいるかもしれないので、ここでもう一度言わせてください!

笠工電気情報科

まだ、募集定員まで余裕がありますよ!!

何のこと?って方は、前半を見てください!笑

というわけで、引き続き笠工電気情報科の魅力をつぶやいていきます!

魅力その⑤

オモイをカタチに変えられます!

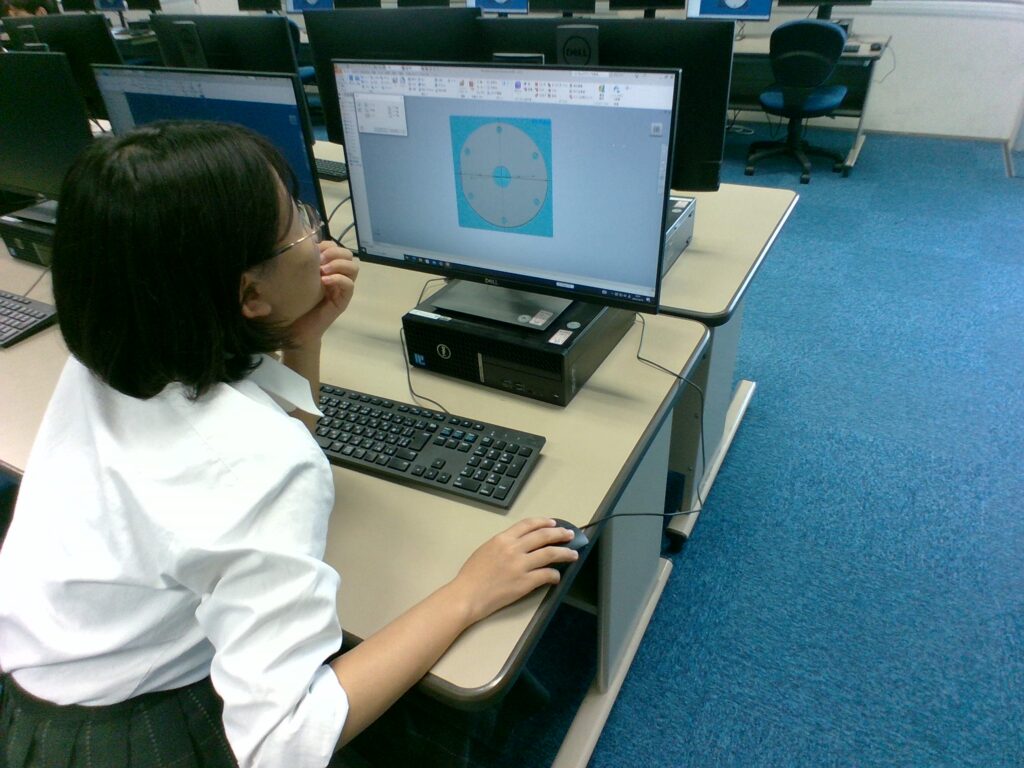

最新鋭機器3Dプリンタやレーザー加工機を使ったものづくりを体験できます!

自分の思ったものを、形にすることが出来るのも電気情報科のいいところ!

魅力⑥

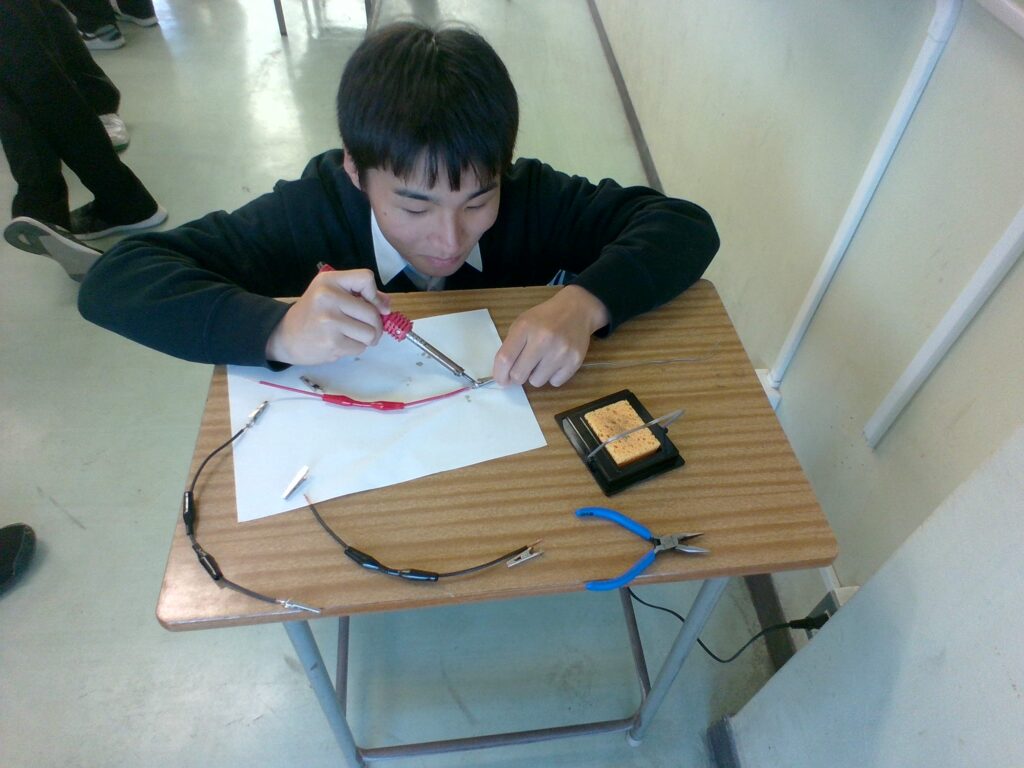

家電の修理が出来ると、家族から重宝されます!笑

電子部品の仕組みを理解すると、壊れる部品がな〜んとなくわかります!

半田ゴテ手にするだけで「おぉ~~」なんて言われちゃいます!笑

魅力⑦

実は、井笠地域〜福山地域にかけて、半導体産業が盛んなんです!

身の回りは半導体であふれています。(スマホ、PC、家電などなど)

日本では今後10年間で約4万人の人材が必要な分野であり、世はまさに半導体時代!

次年度福山大学や周辺企業と連携をして、生活に欠かせない半導体人材の育成に力を入れます!

魅力⑧

将来何になりたいか分からなーい!

って人にはモッテコイ!

食品製造分野や電気工事士、製鉄会社や公務員など幅広い進路選択ができます!

求人数は大規模校と同じ数来ます。大規模校では1つの求人に人が殺到しますが、本校の場合は…

また、企業との連携も盛んで、出口(卒業後)の進路実現に向けて、一緒になって考えます!

というわけで、まだまだ魅力たっぷりの電気情報科ですが、もっと知りたかったら是非入学してください!

見学等希望があれば、学校までお電話くださ〜い♪

中学3年生のみなさん、先日

中学校卒業見込者の進学希望状況調査

https://www.pref.okayama.jp/site/16/detail-4808.html

結果が県教育委員会HPに発表されました

笠工電気情報科

まだ、募集定員まで余裕がありますよ!!

大事なことなのでもう一度言います。(書きます)

まだ、募集定員まで余裕がありますよ!!!

というわけで、笠工電気情報科の魅力をつぶやいていきます!

魅力その①

電気情報科は経済産業省認定校です!

所定の単位を修得すれば、3年の ※実務経験 であの「第三種電気主任技術者」が申請でGET出来るんです!

※関係法令(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する法令)の定める「電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用」をする実務経験

魅力その②

岡山県電気工事工業組合や電気工事関連の会社と連携をして、電気工事のプロを育成します!

第二種電気工事士の全員受験はもちろん、県内で唯一訓練用の電柱を使った実践的な実習も行います!

魅力その③

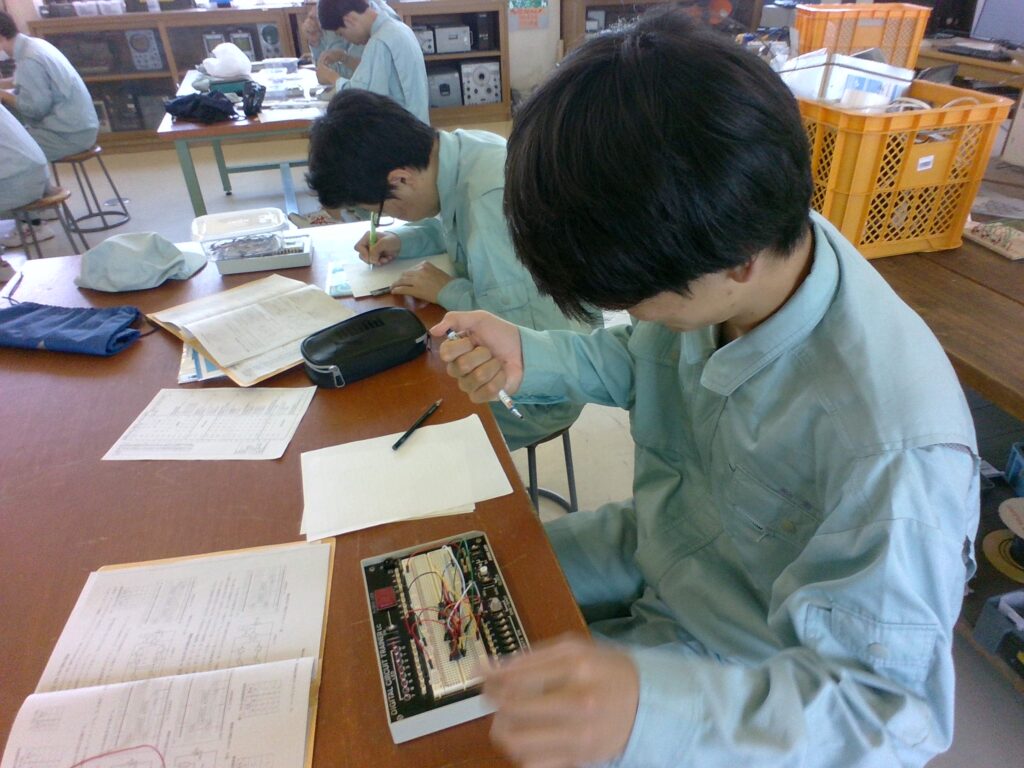

電気と情報のイイトコ取り!

電気に関する知識はもちろん、プログラミングも学べます。

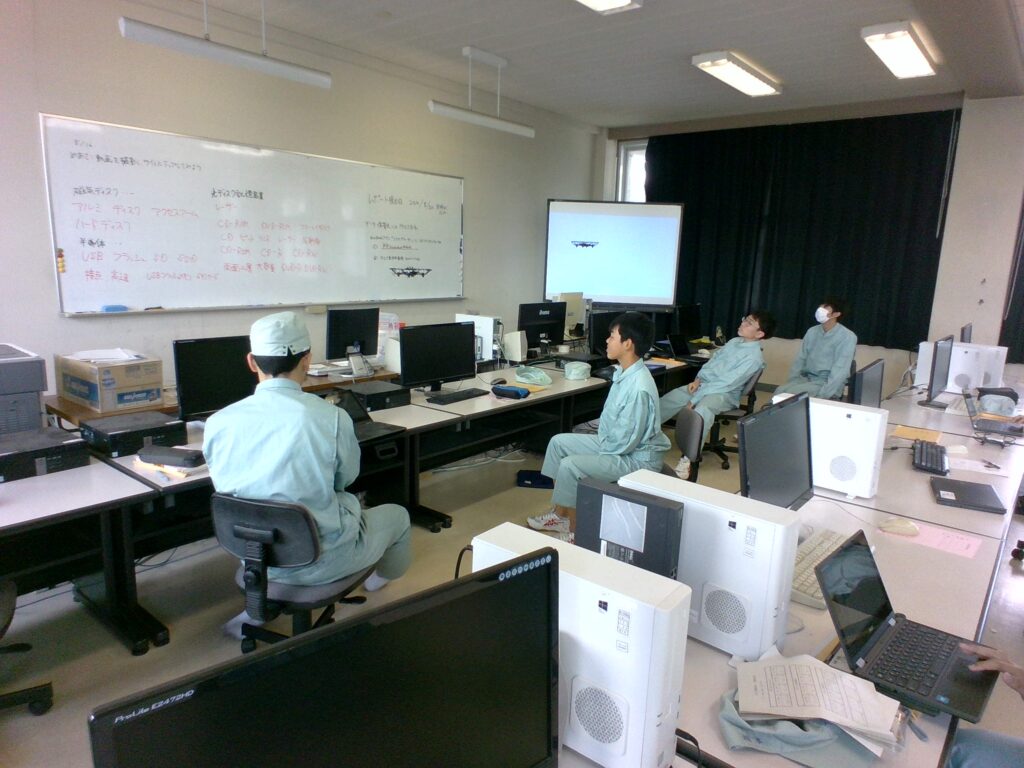

学んだプログラムでドローン制御もできちゃいます!

魅力その④

国公立大学を含む進学も視野に入れて学べます!

過去5年間で、岡山大学や島根大学などの国立大学、岡山理科大学や近畿大学などの私立大学にも進学しています!

彼は昨年度、岡山大学へ進学しました!

電気情報科はコンパクトで過ごしやすかったと言ってくれていました〜

まだまだ魅力はあります!

後半に続きます。(月曜更新予定)

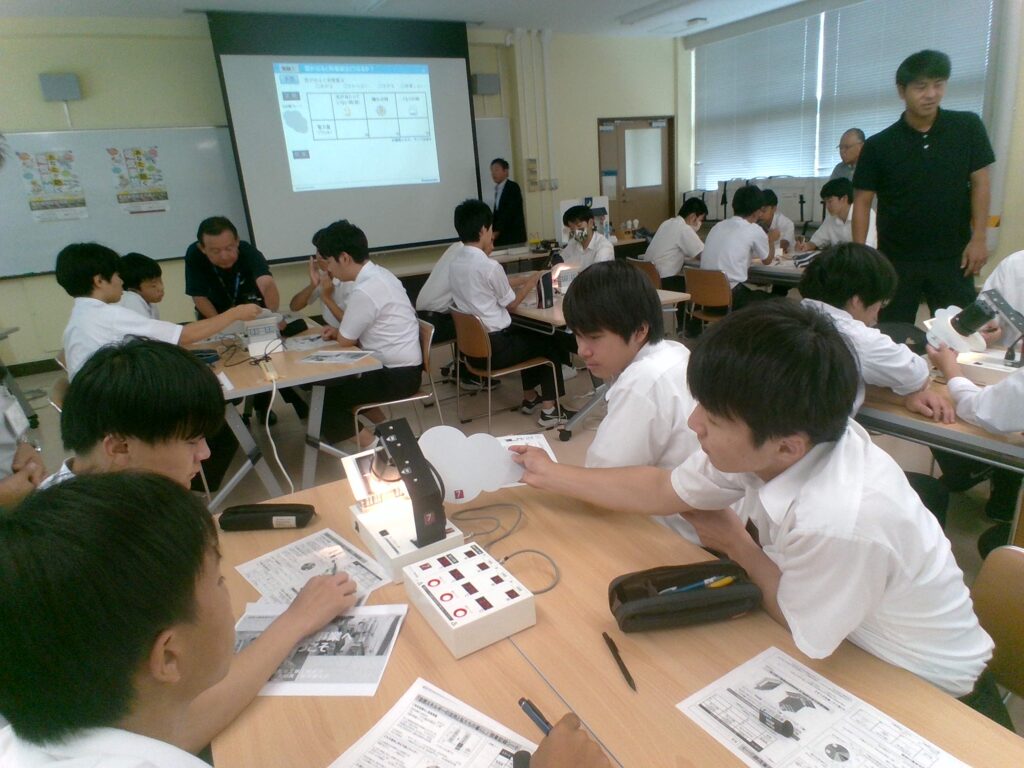

三菱自動車工業株式会社様・西日本三菱自動車販売株式会社笠岡店様のご協力のもと、本校電気情報科2年生・電子機械科3年生を対象に、EV・PHEVに関する出前講座を開催しました!

電気情報科2年生では「機器」の授業でモータの仕組みについて学び、電子機械科3年生は「原動機」の授業でエンジンや自動車の仕組みについて学んでいます。

今回はこれらの近い分野を科・学年を超えて、実車を見ながら学習をしてもらいたいという思いで、講座をお願いしました。

ekクロスEVの説明を受ける生徒たちの様子

こちらはアウトランダーPHEVの説明を受けています!

高級車に生徒は感動していました!

こちらはピックアップトラック、トライトン!

あえてエンジン車を持ってきていただき、EV・PHEVとの違いを、目・耳・鼻など五感を使って感じてもらいました。

普段は、中々実物を見ながら授業を受けることはありません。

今回三菱自動車工業株式会社様・西日本三菱自動車販売株式会社笠岡店様の全面協力があり、 工業の見方・考え方を働かせ、実践的・体験的な学習活動を行うことができました。

地域の企業と連携してこのような科・学年を超えた授業を実践できるのも、本校のコンパクトさがあるからです。今後もたくさんのことを学び、将来の選択肢を広げられるよう、このような企業との連携を行っていきたいと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。