ドローン班は、笠工テクノ工房において笠岡市役所から2つのご依頼をいただきました。

・ドローン測量による起伏状態の計測(道の駅ベイファームの景観作物畑)

景観作物の生育に影響している畑の起伏を把握することを目指します。

笠岡市役所 産業部 商工観光課 様のご依頼

・ドローン測量によるアマモ生息範囲計測(神島、高島、白石島)

平成28年度より実施されている「アマモ場再生活動」により広がったアマモ場の面積を計測することを目指します。

笠岡市役所 産業部 農政水産課 様のご依頼

本日は、笠岡市役所において初回打合せを実施しました。

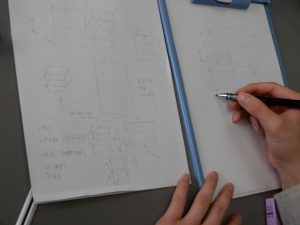

何を話せばいいのか?何を聞けたらいいのか?

事前に生徒はあれこれと考えていました。

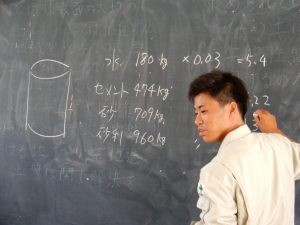

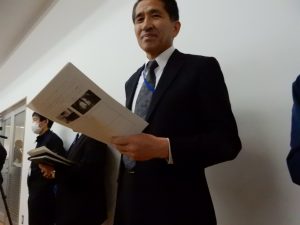

打ち合わせの様子です。

授業では見たことがないくらい真剣な表情が印象的でした。

打合せには天野産業株式会社様にもご出席いただきました。

昨年度に引き続き今年度も天野産業株式会社様ご協力のもと、ドローン測量を実施させていただきます。

打ち合わせ終了後は、本校が所有するドローンの紹介を行いました。

「ドローンを飛ばしたい!!!」

というご要望にお応えして、ドローン実習で練習に使用しているトイドローンを操作していただきました。

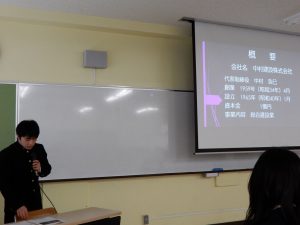

生徒が操作方法を説明しています。

今後の予定

まずは、実際に測量する場所でドローンを飛行させるためにドローンの練習を積み重ね、国土交通省より無人航空機の飛行に係る許可・承認を得ることを目指します。

【課題研究 ドローン班 その2】につづきます。