本日平成31年1月24日(木)、環境土木科1年生が笠岡ベイファーム付近で施工されております、笠岡バイパスの現場を見学させていただきました。

冬空のもと、本校から自転車で約15分の場所にあるこちらの現場は、株式会社荒木組様が手掛けられており、その計らいで今回の見学会を実施していただきました。

以下その様子です。

今回の見学会では、深層混合処理(地下深くの地盤を改良する工事)や3次元測量を見学させていただきました。また、見学だけでなく、最新の測量機器による測量体験までやらせていただきました。

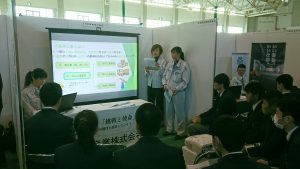

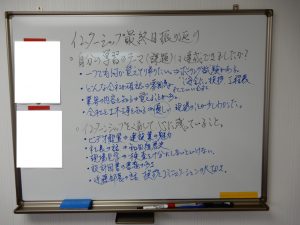

閉会前には、若手社員様との意見交換会まで設けていただきました。生徒達は、積極的に質問をすることができ、その成長した姿を見ることが出来ました。

こうした現場見学会は、学校の授業で学ぶことのできない様々なことを学ぶことが出来ます。普段体験できないことを学ばせてくださいました、株式会社荒木組様をはじめご関係の皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました。