12月5日の午前中に里庄東小学校で5年生を対象に行われたプログラミング教育に本校電子機械科1年生10名で授業のサポートを行ってきました。

全員初参加の生徒だったので戸惑う事もありましたが

パソコンやロボホンの操作などを手伝い無事に終えることができました。

業間休みの風景は小学生と遊びました。

最後にロボホンと記念撮影

12月5日の午前中に里庄東小学校で5年生を対象に行われたプログラミング教育に本校電子機械科1年生10名で授業のサポートを行ってきました。

全員初参加の生徒だったので戸惑う事もありましたが

パソコンやロボホンの操作などを手伝い無事に終えることができました。

業間休みの風景は小学生と遊びました。

最後にロボホンと記念撮影

平成30年11月26日 月曜日

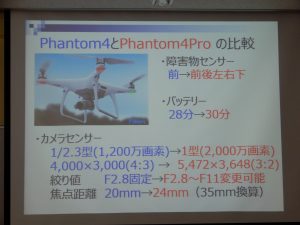

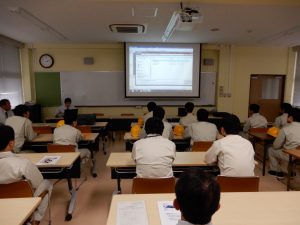

環境土木科3年生課題研究ドローン測量班がドローン(UAV)測量を行いました。

笠岡市の干拓地にある「かさおか太陽の広場BMXコース」は、今まで数々の全国大会や国際大会が開催されてきました。近年では、国際的競技のレベル向上により、国際基準に適合しなくなり、バージョンアップが必要になっています。そのためには正確なコースの図面作成が必要なため、本校ドローン測量班が協力することになりました。

今回協力をするにあたって、生徒たちがドローン測量を行うためにはどうすればできるかを生徒自ら考え、課題研究で多くの課題を解決していきました。生徒はドローン実習で法規や飛行訓練を学んでいますので、課題研究でさらに深く学び、資格を取得するなどして、今回の測量を行いました。

課題研究の様子です。

今回測量するにあたり、地元建設業の天野産業株式会社様にもご協力いただき、笠岡市役所の方も今後の為にと、協力していただくことになったため、産官学の連携事業として測量を行うことになりました。

ジッタ中国株式会社様を講師にお招きし、講習会→測量→データ処理を行い、今後の処理の確認を行いました。

その様子です。

生徒達がドローン測量を行うにあたり、国土交通省大阪航空局・笠岡市よりドローン飛行許可承認を得るため、生徒自ら申請書を作成し、測量計画を立て、安全に行うため関係機関と調整を行い、何度も申請書を訂正しながら飛行許可を得ることが出来ました。また、飛行訓練を繰り返し行うことにより、飛行技術も向上することができました。

今回ご協力いただいた多くの方に感謝し、今後も市や企業と連携をしながら、知識・技術を高め、地域に貢献できる人財に成長してもらいたいと思います。

【土木改革】

家庭科の実習では調理実習や被服実習だけをしているのではありません。

日本において平均寿命が男女ともに80歳をこえた今、

自分の家族はもちろん、自分自身も将来「高齢期」を迎えます。

そのため家庭科の授業でも、将来の家庭生活に必要であると考えられる「高齢者」についての学習をしています。

その中で先日、介護の体験実習をしました。

介護の実習をするための施設や道具がない本校では、

お行儀が悪く見えるかもしれませんが、この日だけ特別に被服実習室の机をベッドに見立て、

(いつもは机の上に座ったり上ったりすると、叱られます。)

簡単な体位変換と着脱衣の介助の疑似体験を行いました。

目標は完璧な介護技術を身に着けることではなく、

「介護される人の気持ちを考え、その気持ちに配慮した介護ができるようになる」です。

以下その様子です。

座っている状態から立ち上がりの介助

仰向けから横向きへ、そしてベッドの端に座らせます

上衣の着脱衣

以下生徒の感想です。

・将来自分はきっと介護する側もされる側も両方経験するようになると思うので、よい経験となった。

・介護するのは大変でしたが、される方も怖くて、介護される人とする人の間の信頼関係が大切だと思った。

・難しかったが、コツなどをちゃんと学ぶことで自分も楽にでき、少しでも知識があれば相手の怖さや不安も少しはなくなるかなと思った。

今まで体験していなかったことを体験し、将来の介護の場面や高齢者に対してはもちろん、

それ以外の相手や生活場面においても、相手を思いやる気持ちや信頼関係を大切さに気付く

きっかけになってくれていたらと思います。

「で、来年は家庭科なにするん?」

・・・残念ながら、家庭科は2年生だけでの履修です(何回も説明してます)

あと数か月しっかり勉強して、将来の生活に生かしていきましょう!!

本日3年団で地域清掃活動を行いました。

クラスやグループごとに分かれて学校周辺・幼稚園に出向きました。

路肩,川沿いにある空き缶やゴミをかなり拾うことができました。

溝もきれいにしていきます。

木の上にあるごみを発見、回収しました。

横江幼稚園では、園舎の整備をお手伝いさせていただきました。

橋脚の下はごみがたくさんあります。

生徒たちは清掃活動に積極的に取り組むことで,

地域の一員である自覚を持ち、地区内の清掃活動を通して

環境美化を目指すとともに社会奉仕の精神を学習することを目的としています。

この活動を通して地域とのつながりを大切に

交流を深めていきたいと思います。

11月18日(日)笠岡商店街ならびに市役所前通り一帯で開催された「いちょう祭りかさおか2018」に今年も「親切・丁寧・笑顔のおもてなし」で出店しました。

今年も「たんし君」の製作体験と「仁科ロボット」の操縦体験を地域の皆様に楽しんでいただきました。

会場設営ができたら「たんし君」の製作練習とボットの調整をすませ、おもてなしの準備完了です。

こんな「たんし君」も登場しました。

多くのお客様に「たんし君」の製作を楽しんでいただきました。

力のいる圧着ペンチの作業も体験していただきながら、可愛い「たんし君」のできあがりを喜んでいただきました。

仁科ロボットの操縦体験も、多くのお客様に楽しんでいただきました。

仁科ロボットの操縦体験も、多くのお客様に楽しんでいただきました。

初めて自分の手でロボットを操縦していただき、その動きに子供も大人も感激してくださいました。

地域の皆様に、喜んでいただけて、生徒たちも充実した一日を過ごすことができました。

本当に多くのお客様にご来店いただき、ありがとうございました。

平成30年11月13日(火)、本校環境土木科3年生の防災研究班が、笠岡市役所危機管理課へ「液状化現象実験模型」を寄贈しました。

液状化を簡単に説明しますと、大きな地震により地上に水が噴き出し、建物が倒壊したりマンホールが浮き上がる現象のことです。この現象をモデル化した装置を製作し、目で見える形にして、防災意識向上の一助として市民の皆様に知っていただくために、課題研究という学習の時間に作り上げました。

以下、贈呈の様子です。

その後、小林市長より感謝状をいただきました。

生徒は、自分たちの学習の成果が、このように地域の防災意識向上につながるということを肌をもって感じ、地域の安全安心に寄与していることを感じることが出来ました。

代表生徒は「私たちのほとんどが土木関係への進路が決まり、今回の学習で学んだ知識をもとに防災・減災が出来るようにがんばりたい。」と頼もしい言葉を述べていました。

今後とも地域に貢献できる学習、お役に立てる人財育成に努めてまいりたいと思います。

【土木改革】

11月7日(水)

電気工事実習室の前を通ると、実習テーブルを廊下に出して電気工事実習を行っていました。

実習室の中を見ると、2週間後の笠工祭の展示物が占拠していました。(素晴らしい展示物になりそうな予感!)

青空教室状態です!

外でやると、いつもと雰囲気が変わって新鮮な感じです。

ちょっとしたコツを、手とり足とりで教えてもらっています。

まだまだ始めたばかりで、手先がおぼつきません。

来年の夏、全員受験する電気工事士の基礎をしっかり身につけましょう!

平成30年11月1日(木)環境土木科2年生が、地元企業であります天野産業株式会社様の手掛けられている、笠岡ベイファーム駐車場地盤改良工事の現場見学に行かせていただきました。

こちらの現場は「ペーパードレーン工法」と呼ばれる、地盤の水分を抜き、強固な地盤を作り上げる、珍しい工事でした。

以下、その様子です。

「現場見学は一番の教材」と言われます。

まさにその通りでした。比較的目の当たりにする工事とは異なり、教科書でしか見ない工事であったため、生徒のみならず引率教員もその工事に魅了されていました。

生徒も積極的に質問したりメモを取ったりと、普段とは違う一面を見ることができました。

また、引率教員の一人はさっそく6時間目の1年生の授業で、撮影したての動画や写真、頂いたペーパードレーンの実物(端材)を用いて授業を展開していました。

この度の見学に際し、天野産業株式会社の皆様.ご活躍されておられます本校OBの皆様、錦城護謨株式会社の皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

【土木改革】

10月30日火曜日、環境土木科2年生2名が、地元建設業の天野産業株式会社様にインターンシップに行かせていただきました。

この2名は、すでに夏休みの5日間と、9月から12月まで毎月インターンシップへ行かせていただいています。

この2名は、将来建設業に就職したいという強い希望があり、学校では学ぶことが出来ない実際の工事や、現場管理などについて色々と勉強させていただいています。今回の現場は、地盤改良工事のペーパードレーン(水抜き)という珍しい工事です。

その様子です。

本校卒業生も現場で活躍しています。頼もしいです。

【土木改革】

平成30年10月16日の放課後、

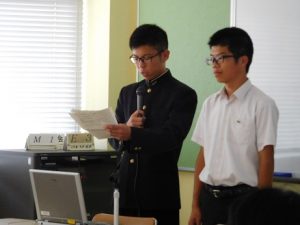

本校2年生が夏休みにさせていただいた、笠岡市主催の高校生長期インターンシップの報告会が、本校にて行われました。

本校関係生徒が参加し、笠岡市長や参加企業担当者の方々へ、たいへん緊張しながらも、誠実な態度で報告をおこないました。

以下その様子です。

井原精機株式会社 様

株式会社エフピコ 様

グリーンツール株式会社 様(インターンシップ製作したドリルをもっています)

株式会社中電工 笠岡営業所 様

天野産業株式会社 様

笠岡市役所 様

発表の後には、それぞれお世話になった企業の方からのお言葉をいただきました。

本校卒業生の方もいらっしゃいました。

発表の中では、インターンシップで学んだこととして、

・円滑な作業のためにはコミュニケーション能力が必要である。

・責任感

・5Sの徹底

・安全な作業のためには「自分事」として考える

・周りで働く人のことも考えた行動を

などがあがり、学校では経験できないことを経験させていただいたことで、多くの学びがあったようです。

これからの学校生活、就職活動に活かしていきたいという抱負も述べていました。

大変お忙しい中、このような貴重な学びの機会を提供していただきました企業の皆様、笠岡市役所の皆様、本当にありがとうございました。