7月13日(木)昨年度、PTA活動において御尽力頂いた前会長の三宅明美さんと髙橋友恵さんに校長先生から岡山県高等学校PTA連合会の感謝状が贈呈されました。お二人は、新しい取り組みとして「コサージュの製作」をしてくださいました。コサージュを付けての入学式・卒業式は、主役を引き立てるいいアイテムとなりました。会員の皆様からも製作してよかったとの声をいただきました。今後も継続してコサージュを作ります。今後も笠岡工業高校のために、お力をかしていただけたら幸いです。おめでとうございました。

7月10日(月)、木之子中学校で出前授業を行いました。

3年生50人が、電子機械科 、電気情報科、環境土木科の3つの班に分かれて、それぞれの科の体験授業に参加しました。

電子機械科班12人は、グランド整備に使う「トンボ」を製作しました。「溶接棒と鉄板の間隔を保つのが難しかった」そうですが、中には、専門科の先生もびっくりする腕前の人もいて、見事な「トンボ」が2つ完成しました。

電気情報科班19人 はLEDライトを製作しました。はんだごての扱いに苦労したり、配線が逆になってしまったりなど、さまざまの試練を乗り越えて、完成させることができました。

環境土木科班19人は、「ダビンチの橋」「ドローン操縦」「レベル測量」の3つを体験しました。どれも土木技術の基礎となる内容です。みんな楽しそうに参加していました。また、 木之子中出身のC2 渡辺君、崎谷君、井之上君が手伝ってくれました。

OBの3人にとっても、楽しい母校訪問になったようです。

渡辺くんは、「これから進路を考えていく大切な時期に工業の学習内容を体験できることは、とてもいいことだと思います。」と話していました。

木之子中学校の皆さん、今日の体験をきっかけに、ぜひ笠岡工業高校への進学も考えてみてくださいね。今日は参加していただき、ありがとうございました。またお会いしましょう!

■令和5年7月8日(土)

皆さん、道路際などにある電柱を見たことはありますか?この電柱には、電気を送る設備があり、保守・保全等の工事を行うには、電柱を昇降して作業する必要があります。本校では、授業で電柱の昇降実習を行っています。

安全に作業をするためには、「墜落制止用器具」の装着が必須でとても高価なものです。この度、岡山県電気工事工業組合 笠岡支部様のご厚意によりまして、3年の昇降柱実習で使用する安全具「フルハーネス型墜落制止器具 4組」を寄贈していただきました。早速、生徒も実際装着させていただきました。授業で活用していきたいと思っております。本当に、ありがとうございました。

また、当日は本校を会場に電業組合主催の昇降柱訓練が行われ、多くの電気工事の業者の方が来校し、昇降訓練を行っておられました。本校生徒も見学させていただき勉強させていただきました。

環境土木科では3年生課題研究の授業を5つの班に分けて活動しています。

『笠工テクノ工房』という班では、地域の課題(依頼)を受けた後、生徒が考えてその課題に対して解決策を見い出し、解決に向けて取り組むことで、実践的な課題解決に対応する力の成長を目的にしています。(= PBL:課題解決型学習)

さて、今回の依頼は青空認定こども園からの依頼について紹介します。

半円形テーブル(2枚1組)の足に付いていたキャスター(コロコロ)が故障したため、高さが合わず使用できなくなっていました。

また、キャスター部分を切り、足の高さを揃えることで、手をついたときに移動しにくいようにすることで子供の転倒も防ぎたいということも依頼の一つでした。

高さは、インターネットで2歳〜5歳の一般的な座高を参考にして、30〜35cmとなるようにしました。

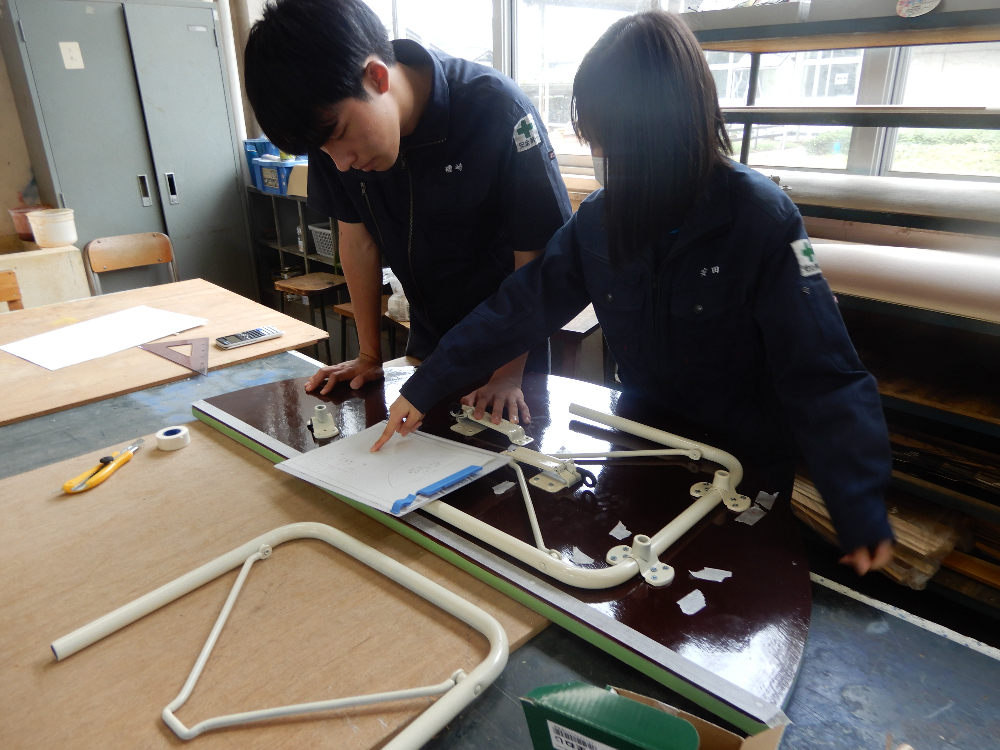

今回の依頼を受ける中で、生徒たちは『子供が安全に使用できる』という部分に注目して考えていました。特にテーブル裏面の板もよく傷んでおり、板の繊維が棘(とげ)のようになっていて怪我の危険があるという事も出ました。

ネジ跡をパテで埋めて再度ネジ込めるように下地(したじ)を整え、損傷面と共にヤスリがけをして、可能な限り平坦さを出しました。

裏面はどうやってもきれいにならないので塗装をした4mm程度の板を新たに張り付け、足を取り付けました。この足は折りたたみ式のため、同じ位置に取り付けなければ4本がバランスよく開かず、ガタついてしまいます。それを防ぐためにも穴をパテで埋める必要がありました。

生徒たちは初めて取り掛かる作業のため、教員の指示を聞いて動くことも多く、また塗装一つでもどのように刷毛(はけ)を動かすと色ムラ無く仕上がるのか、試行錯誤しながら作業していました。

今回の経験で、道具や材料の名前、道具の扱い方のコツなど地道に学んでくれたと思います。

そう、それはコツコツと・・・一歩ずつ確実に!