本日令和元年11月10日(日)笠岡市市民活動センターにて「ゆびとまフェスティバル~まちづくりフォーラム2019~に環境土木科3年生のテクノ工房班6名が参加しました。

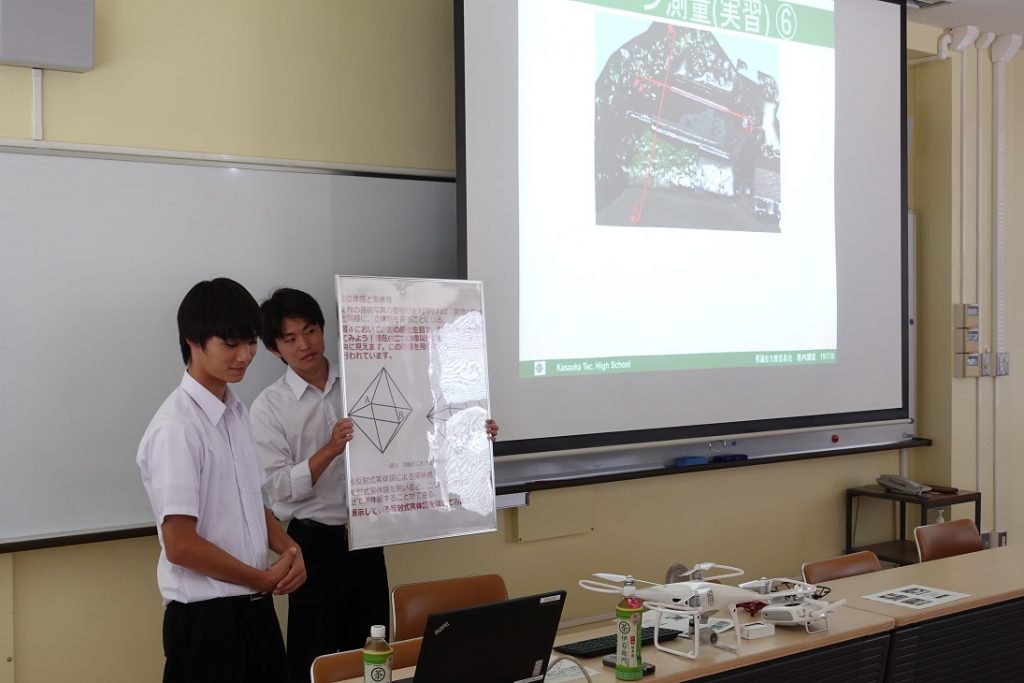

今回のフォーラムにはテクノ工房班の6名が参加し、その活動を代表の3名が発表しました。以下その様子です。

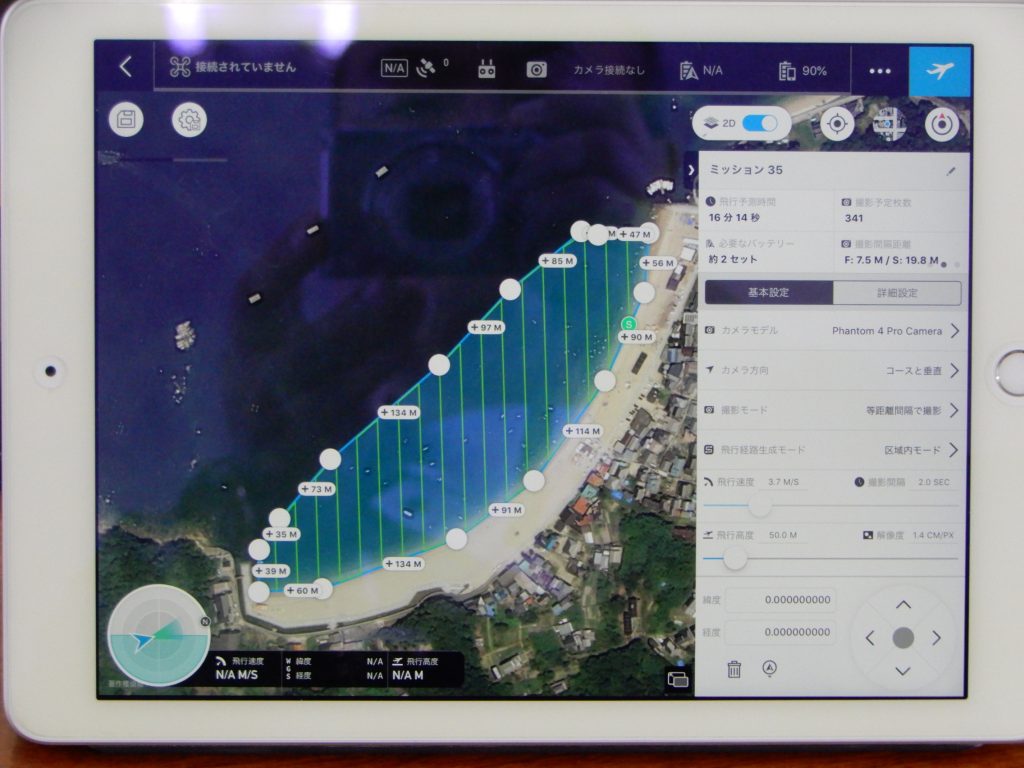

今回のフォーラムでは「SDGs(Sustainable Development Goals)持続可能な開発目標」をベースに、”観光”をテーマに笠岡市の良さを今後どのように広めていくかなどを考え、発表しました。

SDGsと聞くと何やら難しく聞こえますし、「自分なんかは何もできないよー><」なんて思われる方も多いのではないかと思います。私もそう思っていました。しかし、今回学んだことは、それぞれが取組んでいる内容がよくよく考えればSDGs17のゴールの中のどれかに当てはまり、その活動を点検・背中を押してくれるものとしてとらえれば、全然難しいことではないということです。

まずは明日から自分が出来ることをやる。生徒は「食べ物を粗末にしない。ごみをリサイクルに出す。ごみ拾いをする。」などシンプルで、すぐに取り組めそうなこと書いていました。それも十分SDGsの取組になりますね。

文末となりましたが、今回の発表を見ておられた地域の方々が、生徒の発表内容・発表方法・質疑応答に対する回答の仕方を非常にほめてくださいました。きっと生徒は緊張していたと思いますが、担当の私が見ても立派な発表だったと思います。これも学校を上げて取り組んでいるPBL(課題解決型学習)の賜物のように感じています。生徒のみなさん、お疲れ様でした。

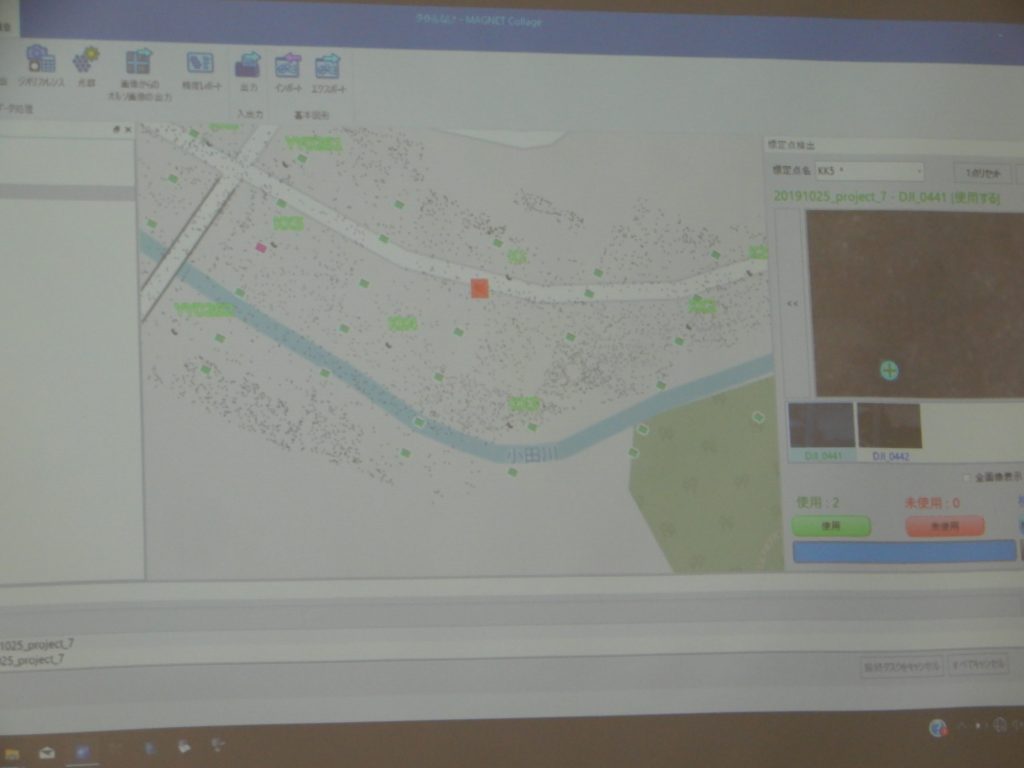

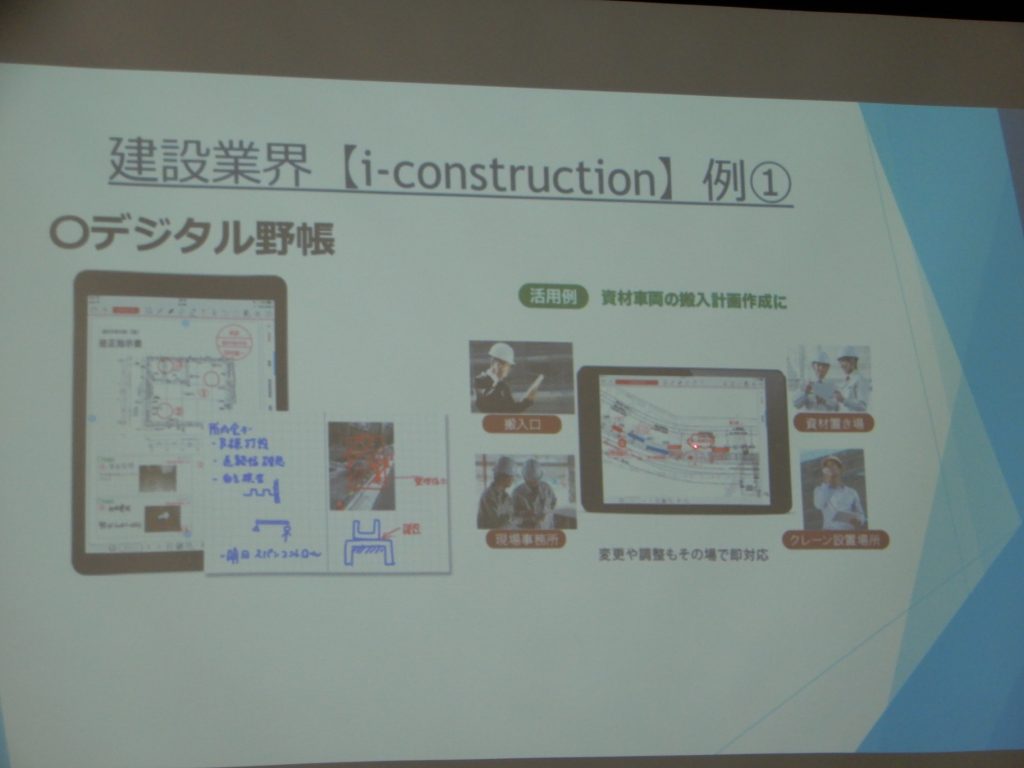

【土木改革】