■11月8日(水)に学校周辺の清掃活動を実施しました。(今年度2回目)

1年生と3年生の計6クラスが学校周辺(美の浜、入江、今立川周辺)に分かれて活動しました。少しはきれいになったでしょうかね。生徒の皆さんご苦労様でした!!なお、2年生は体育館で進路講演会を実施しました。

3学期には3回目の清掃活動を実施します。生徒の皆さん寒い中ですが頑張ってください。

先日、電気情報科2年生が鏡野町にある

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

人形峠環境技術センター

へ研修に行ってきました!

普段過ごしている笠岡市より秋が早く進んでいました!

ここは昔、原子力発電所で使用される核燃料物質「ウラン」を採取し、燃料にするために濃縮などを行っていた施設です。現在は、原子力発電所などの放射性物質を扱う施設を、安全に廃止するための研究等が行われている施設です。

ここで放射性物質に関する勉強などをして、バスに乗り、普段は入ることのできない施設内に入っていきます。

いざ、ウラン坑道へ!

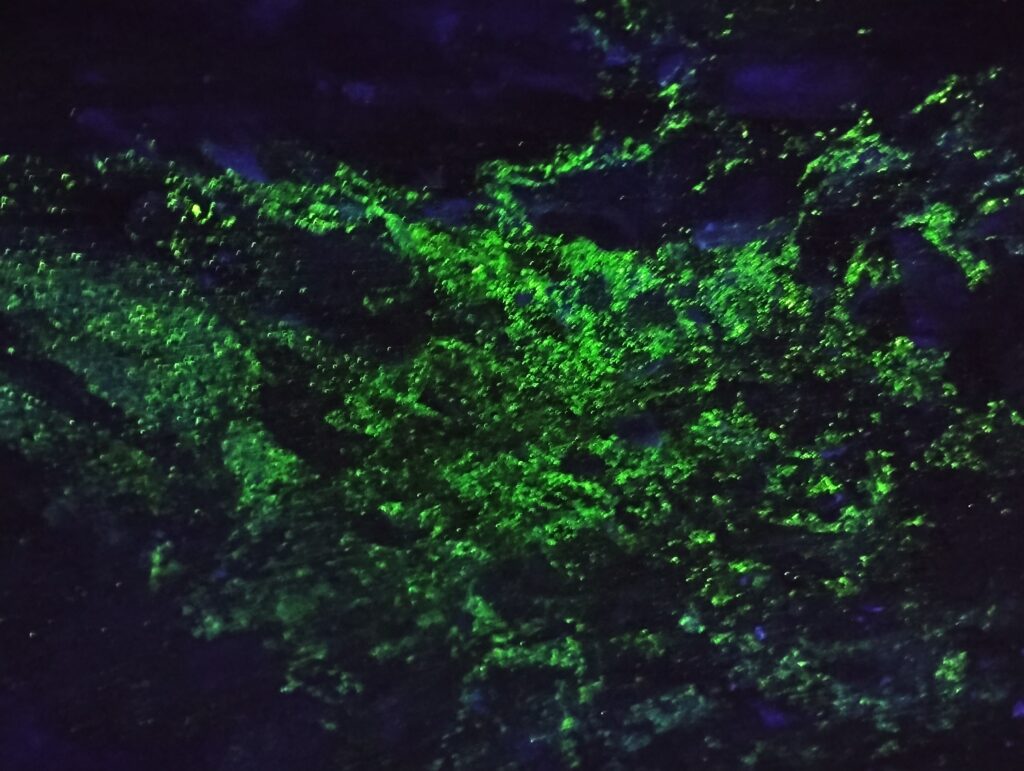

ウラン鉱石はブラックライトを当てると、緑色に光って見える性質があります。

この世のものとは思えない景色でした。

実際に過去に掘られていたウラン坑道に入り、間近で見ることができるのは、日本でここだけだそうです。もちろん被爆しないよう、安全には十分配慮されている施設です。

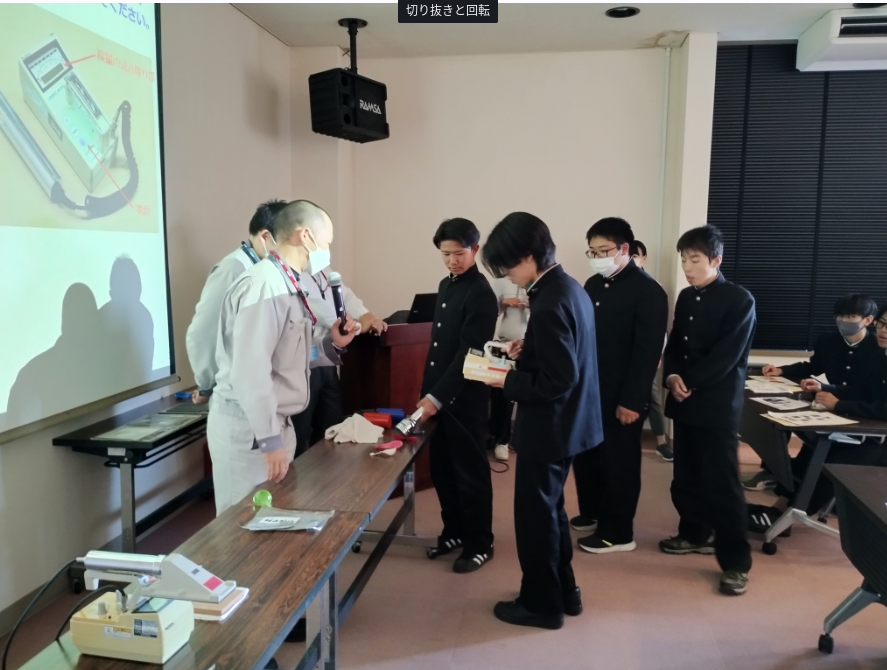

この後、いくつかの実験を行っていただきました。

次回、 「人形峠アトムサイエンス館見学! 〜あ、あのキュリー夫人と!?〜」

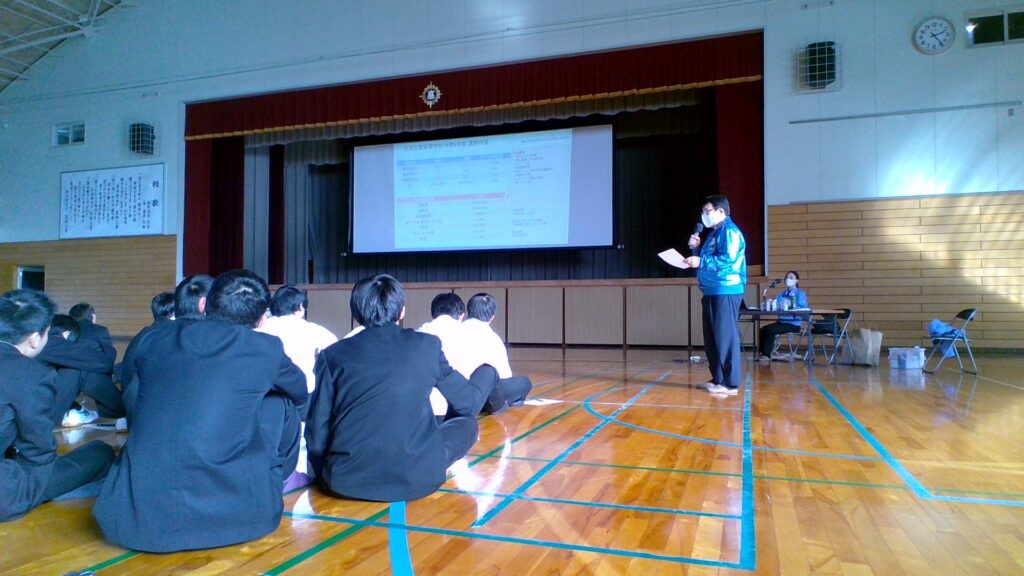

こんにちは!本日、生徒たちに未来の成功への道を示すために、笠岡工業高校は2学年生を対象に明星産商株式会社さんのご協力のもと進路講演会を開催しました。進路選択は、高校生の未来において極めて重要なステップでになります。

講演のテーマは、「社会人として身に付けておくべき力、希望進路に進むために必要な心構え」についてでした。生徒たちは熱心にメモを取りながら話を聞き、その内容に大いに関心を寄せました。

高校教育が知識とスキルの獲得において不可欠であることや、社会で成功するためには純粋な知識とスキルだけでなく、コミュニケーション力、協力能力、倫理観なども必要であることを強調し、お伝えされていました。

また、働きがいや生きがいは望むものではなく、自らの能力によって獲得するものであると仰られていました。この会社が自分にあっていないのではない。自分のことをよく知り、自己理解を深め、自己啓発の精神のもと成長を求め行動することが大切である。このことに生徒たちは気づくことができたのではないでしょうか。

このように、 笠岡工業高校は進路に関するサポートにも力を入れています。生徒たちは教員との進路面談を通じて、自分の進路に向けた個別の計画を立て、早い段階から希望の進路を実現するために歩み始めます。その過程で身につけることができた能力や、失敗や成功の体験を通して、生徒は自分自身また進路選択に自信を持ち、目標に向かって進むことができます。

笠岡工業高校への入学は、進路選択に悩む生徒たちにとって、未来への成功への道を切り拓く場所であり、知識、スキル、人間力を養い、希望の未来を実現するための素晴らしいきっかけになるでしょう。

笠岡工業高校に興味ある方(中学生)に向けた個人見学会を実施しています。課題研究や実習という授業や本校施設をご案内いたします。

お問い合わせ:笠岡工業高校教務課(0865-67-0311)

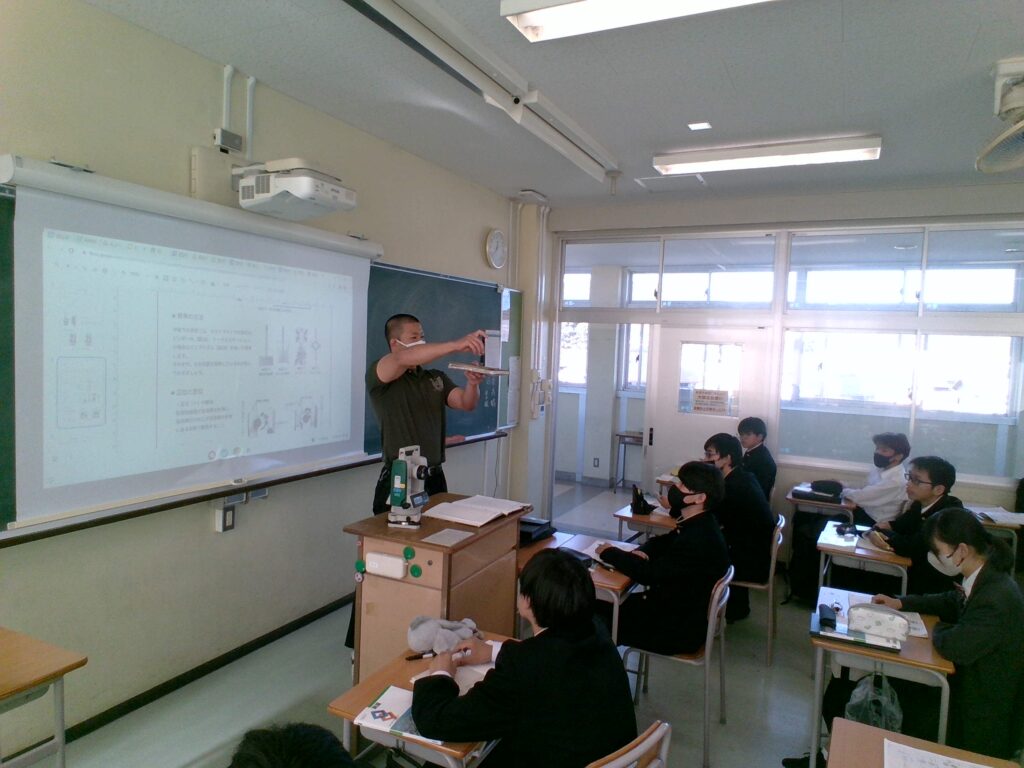

こんにちは!今日は、環境土木科1年生の授業「トラバース測量」についてです!

この授業は、「現在地を示す座標」を求める技術を学ぶもので、学びの楽しみと魅力がたくさん詰まっています。それでは、本日行われた環境土木科1年生の授業の様子を見てみましょう!!!

11月になり、1年生も勉強する内容がだんだんと高度で専門的になってきています。

「トランシット」は2年生になってから「実習」で扱う「器械」ですが、この授業では知識を習得しているところです。

工業高校の魅力の1つとして、工業分野の最前線で使う「機械、器具、工具」などを学生のうちから知ることができ、実際に扱えることだと思っています。

(わたしは、社会人になって「トランシット」の使い方が分からず、わざわざお金を払ってレンタルしたことがあります。1日数万円程度と高額でした。投稿者より。)

笠岡工業高校は、学びの楽しみと魅力が広がる場所です。今日も「 」は専門用語でした。少しでも興味がある人は、笠岡工業高校にお越しください!!!気になったん 「じゃったら笠工!!!」

-1024x768.jpeg)

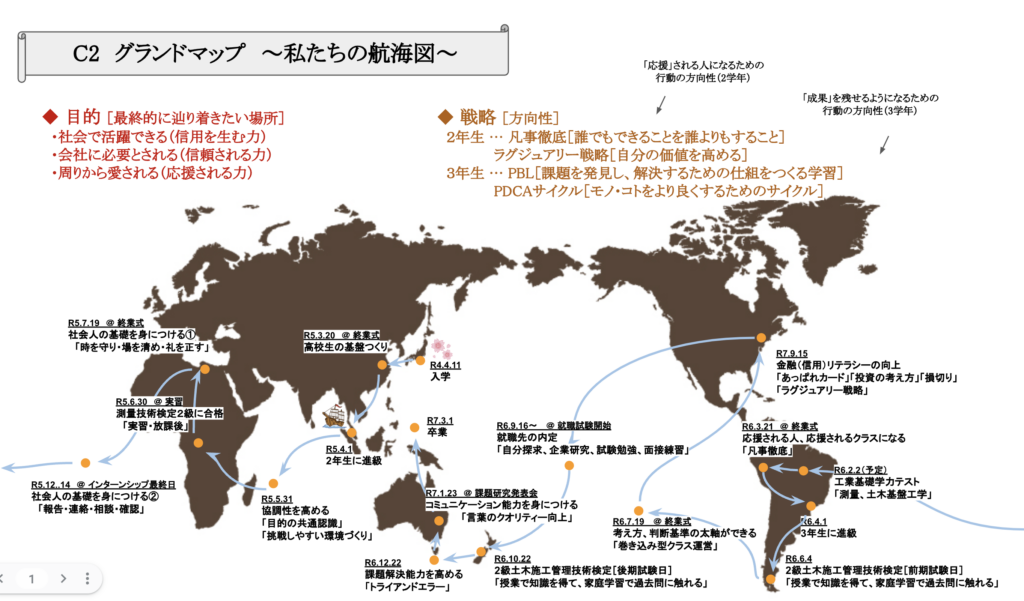

こんにちは!今日は、環境土木科2年生(C2)の生徒を育てるための取り組みを紹介します。

高校生活は、授業や集団で生活する中での学びと成長が重要です。学生の本分は学業。そして、人から愛され、応援される力を身につけておくことが大切だと考えます。

.jpeg)

環境土木科2年生は「ラグジュアリー戦略」を採用しています。ラグジュアリー戦略とは、元々は経済学の分野で「唯一の存在になり、競争を避け、商品を高く売る」ための戦略になります。

これを教育に置き換えると、「生徒一人一人の個性を最大限を活かし、自分の価値を高めることで、他者から大きな評価を得ること、応援されること、愛されること、唯一の存在になること、信頼されること」を目的とする戦略になります。

-1024x768.jpeg)

-1024x768.jpeg)

そのためには「当たり前の習慣を身につけること」を大切にする必要があります。礼儀正しさ、誠実さ、責任感、素直さ、真面目さ、整理整頓、服装、清掃、けじめ、メリハリなど当たり前の価値観を育むこと、底上げすることで、生徒は将来の成功に向けて確かなステップを踏み出せるはずです。

下の写真は、年度当初、生徒とともに作成した1年間どのように過ごすか、何を目標に頑張るかを記した航海図です。

環境土木科2年生では、高校生活が単なる学業だけでなく、特別な経験となるよう努力しています。生徒たちは愛情とサポートを感じながら、自らの成長に焦点を当て、将来のキャリアに向けて自信をつけていることでしょう(そう願っています)。

その結果、彼らは自身の可能性を最大限に発揮し、人から愛される存在として輝くことができます。人は人とのつながりがあってこそ力強く生きられるものだと信じています。

.jpeg)

まだまだ未熟なところも多いですが、できる限りのサポートをしていき、卒業するときに成長が感じられ、自信が持てるよう、引き続き彼らの成長を支援していきます。