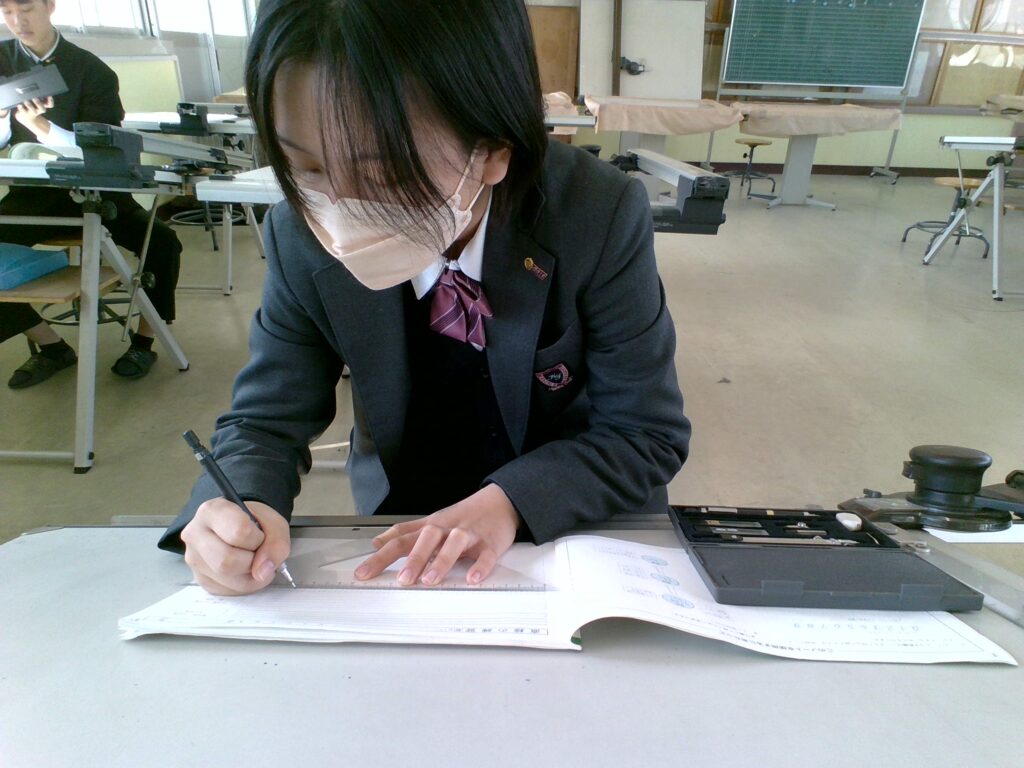

昨日13日(月)に、広島県内の中学校から、中3生とそのご両親が個別見学に来校くださいました。

14:00〜16:30にかけて、専門科の授業(=課題研究)参観や施設見学、部活動監督との懇談などを行いました。

見学内容は次の通りです。

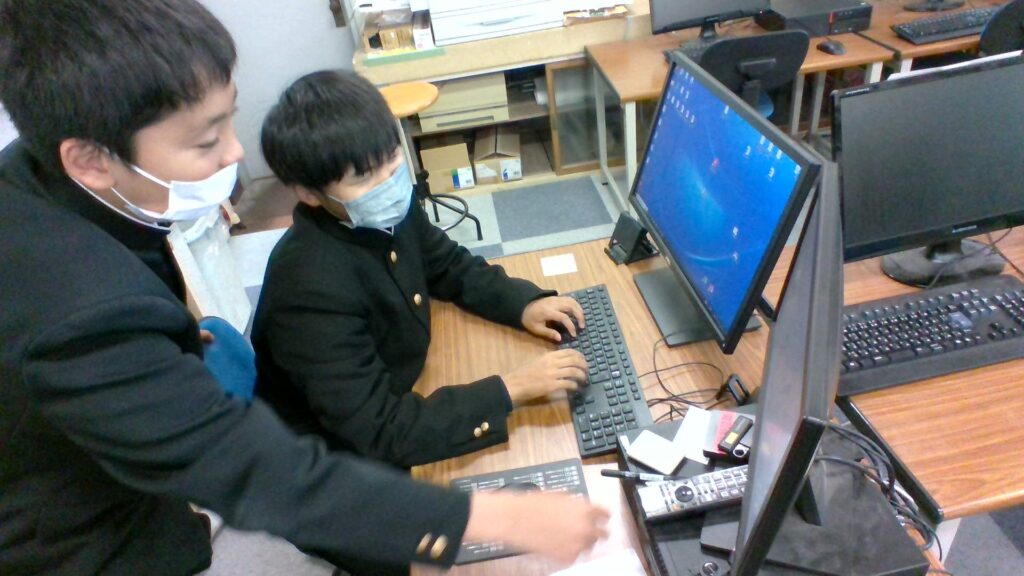

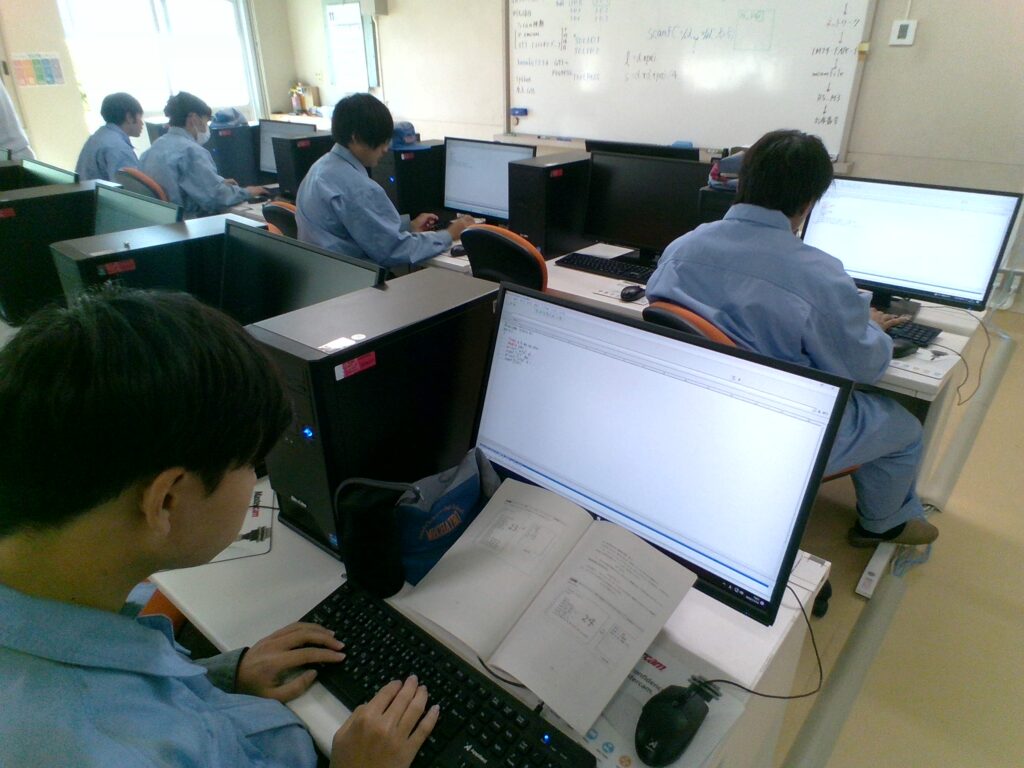

1 電子機械科の授業(=課題研究)参観や施設見学

・ゼロハンカー2号機のボディ製作(=ガス溶接)

・津山ロボコンに出場するロボットの製作

・最新鋭のMAZAK5軸マシニングセンタや3Dプリンタの見学

・ゼロハンカー1号機のエンジンテスト体験

2 入部を希望する部活動の監督からの指導方針や活動状況

3 学校説明

・本校の特徴(強みや魅力など)

・本校の交通アクセス

・電子機械科、電気情報科、環境土木科での学習内容や取得可能な資格検定、各種コンテストなど

・15種類の部活動

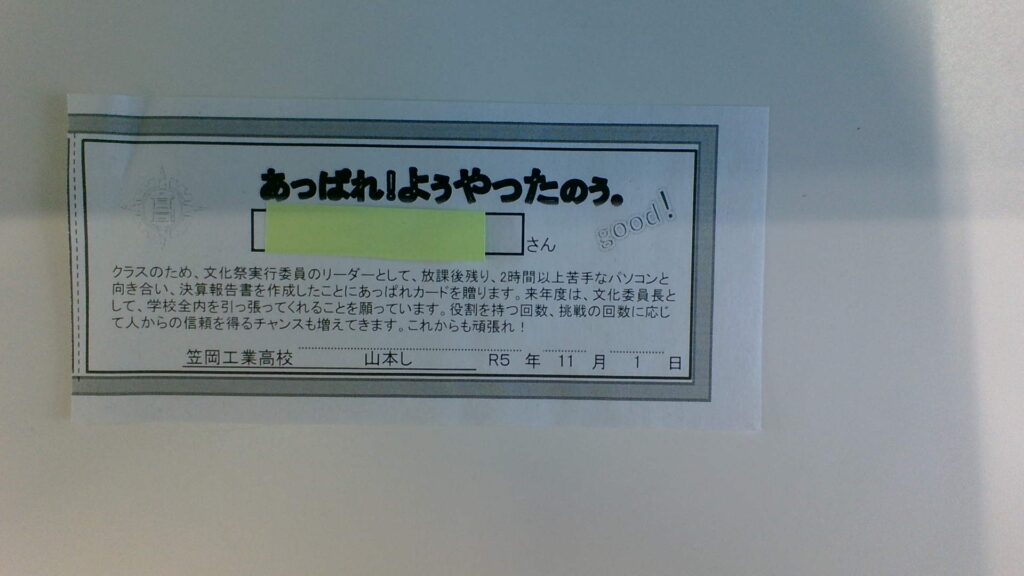

・学校行事(体育大会、笠工祭、スポーツ大会など)

・全国募集の入試制度

・特別入試での口頭試問

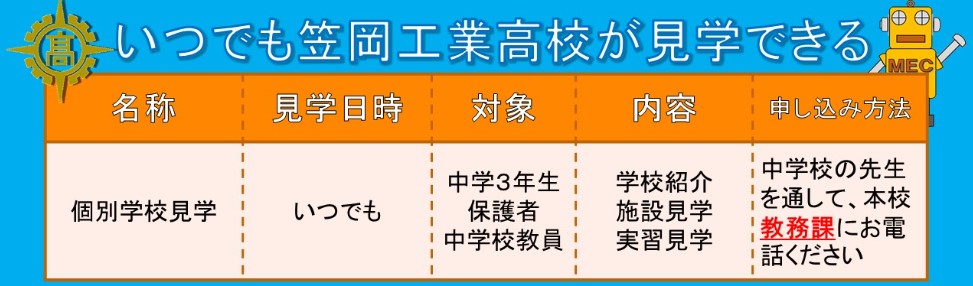

現在、笠岡工業高校では、個別の学校見学を受付けています。

内容は、学校説明、課題研究(実習授業)参観、施設・設備見学、部活動見学などです。

オープンスクールや保護者説明会を逃された方は是非ともご活用ください。

ご興味のある中学3年生やその保護者の方がおられましたら、まずは笠工教務課にお電話をください。

☎0865−67−0311